作者:吕南勋

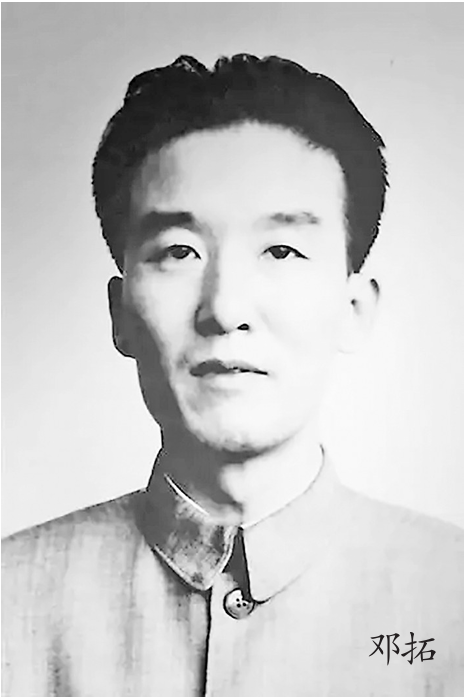

邓拓

福州乌山北麓天皇岭下,道山路第一山弄7号的“第一山房”,青瓦粉墙在榕荫掩映下透着古朴。1912年2月26日清晨,举人邓鸥予望着旭日初升的东方,为长子取名“旭初”,寄寓“旭日初升”之意。谁能想到,这个后来改名“邓拓”的孩子,将以笔墨为戈,在烽火岁月中书写出一段文化抗战的传奇。

从闽江畔到太行巅

幼年的邓拓在“黎明即起,洒扫庭除”的家训中长大。每日晨课,他用父亲特制的“扫帚笔”蘸着清水在院中“墨池”石上练字,《论语》《史记》的诵读声与乌山上的松涛相映。1923年考入三牧坊中学(今福州一中)后,他接触到《新青年》等进步刊物,与同学傅衣凌组织“野草社”,油印出版刊物《野草》,内容直指社会问题,显露出“为天地立心”的少年锋芒。1926年,14岁的他在《读罗隐咏蜂七绝有感》中写下:“踏遍溪山十二尖,艰难生计不须占!世间多少伤心客,何惜捐输一滴甜?”父亲阅后抚掌赞叹:“吾儿未冠即能诗也!”

1929年,邓拓考入上海光华大学政治法律系,次年加入中国社会科学家联盟,并秘密加入中国共产党。1932年,因组织纪念广州起义活动被捕,狱中,他以“头可断,志不可屈”明志。出狱后,先是投身福州“福建人民政府”的抗日反蒋斗争,以笔名“邓云特”发表《形式逻辑还是唯物辩证法》等文,彰显他捍卫马克思主义真理的立场。后到开封加入“中华民族解放先锋队”,投身动员民众救亡图存的事业。1936年撰写《中国救荒史》,用唯物史观剖析灾荒根源。这部25万字的著作,将中国救荒史研究推向全新高度。

1937年全面抗战爆发,邓拓毅然奔赴晋察冀边区。为了表示要开拓新的生活,开创新的天地,他正式改名为邓拓。1938年4月,他担任边区机关报《抗敌报》(后更名《晋察冀日报》)编辑部主任,后任社长兼总编辑。他带领工人将铅字架改装成马背流动架,把印刷机拆成可装箱的部件,创造出“游击办报”的奇迹。1941年秋,日军对北岳区进行“铁壁合围”,邓拓带领报社在阜平、唐县等地辗转,在马背上构思社论,在山洞里校对清样。特别是在阜平县马兰村,报社人员白天与村民一起耕作,夜晚在窑洞里排版印刷,敌人“扫荡”时就背着设备在山谷间转移,常常是前脚刚跳出包围圈,后脚就架起机器出报。在铧子尖的40多天里,反复7次埋进和取出印刷机器,坚持出版了30多期报纸,创造了被称为“七进七出铧子尖”的游击办报奇迹。

有一次敌机低空扫射,他趴在石桌上继续写稿,钢笔尖在震动中折断,便用刺刀刻钢板赶印号外。这种“一手拿笔,一手拿枪”的精神,让《晋察冀日报》成为敌后抗战的重要舆论阵地。他的文风总是那样的犀利、壮美。他在《马兰村十烈士礼赞》文中写下“血沃中原肥劲草,寒凝大地发春华”的诗句,他润色的《狼牙山五壮士》《爆炸英雄李勇》等报道成为激励军民抗战斗志的精神火炬。聂荣臻曾评价:邓拓是晋察冀根据地新闻工作者中“最杰出的一个”,并称赞《晋察冀日报》在极端艰苦条件下“从未停刊”,成为“敌后千百万人民抗战斗争的旗帜”。这份报纸从创刊到1948年终刊,累计出版2800余期,即使在最残酷的岁月也从未中断,发行量从数百份增至近万份,成为“华北人民的精神灯塔”。

理论创新的先行者

在晋察冀的十年,邓拓是名出色的理论创新者,他在一篇社论中写道:“枪杆子能打敌人,笔杆子也能消灭敌人。我们的报纸,就是投向侵略者的纸弹!”他首创“三千字内做文章”的办报原则,要求稿件“让识字的能看懂,不识字的能听懂”。他提出“凡有24小时较安定的时间,绝对保证出报一期”的办报宗旨,以应对极端艰苦的游击办报环境。他发动群众用桑皮纸、麻纸印报,用松烟混合桐油自制油墨,解决了边区因物资匮乏而用纸紧张问题。

1944年初,抗战进入新阶段前夕,中共中央晋察冀分局为系统宣传毛泽东思想,加强对整风运动的思想领导,决定出版《毛泽东选集》。重任落在了邓拓肩上。他早年便熟读马列著作,抵达晋察冀边区后,斗争实践更让他深感马列主义宣传的迫切。即使在紧张的战斗间隙,他也多次为报社同志讲授马列理论。1938年毛泽东《论持久战》发表时,邓拓即安排报社以“七七出版社”名义刊印发行。此后,毛泽东的重要新作,均由《晋察冀日报》出版单行本。1942年,他在《晋察冀日报》发表著名社论《纪念七一,全党学习掌握毛泽东主义》,文中创造性地提出:“中国共产党在二十一年的斗争中已经把马列主义民族化、中国化了。马列主义的中国化就是毛泽东主义。”这是该报首次系统评价和论述毛泽东思想,也是探索毛泽东思想理论体系的最早篇章之一。

受命后,邓拓立即主持编选出版工作。然而,日寇经济军事封锁严酷,物资极度匮乏,连印刷用的白纸都难以购得。为节省宝贵物资,报社自力更生造纸印报,将省下的白纸用于印刷《毛泽东选集》。尽管困难重重,1944年5月,首版5卷29篇的《毛泽东选集》终告问世。邓拓撰写的《编者的话》中,深刻阐述了毛泽东思想对中国革命进程的指导作用。这部选集的出版,是根据地出版史上的里程碑,翻开了毛泽东著作出版的新篇章,为新中国成立后编辑出版《毛泽东选集》提供了最早的蓝本,对系统宣传毛泽东思想,推动毛泽东思想研究、中国革命史及党史研究,具有不可磨灭的重大意义和价值。

邓拓故居外景

文人风骨与赤子情怀

1949年秋,邓拓调任《人民日报》社长兼总编辑,将“游击办报”的经验转化为新中国新闻事业的基石。他坚持一切从实际出发,实事求是的办报原则,力主“既要反对保守主义,也要反对急躁情绪”,后被调离。1958年任北京市委书记处书记。1961年他以“马南邨”为笔名在《北京晚报》开设《燕山夜话》专栏,1962年与吴晗、廖沫沙合作,在《前线》杂志上开设专栏《三家村札记》撰写杂文,借历史典故针砭时弊。这些文章如“燕山夜话,烛照人心”,成为那个年代难得的思想清流。

生活中的邓拓兼具文人雅趣与家国情怀。1961年,他变卖14件珍藏文物,加上《燕山夜话》稿费凑足5000元,从民间抢救出宋代苏轼《竹石图》。他在题跋中写道:“君爱文明非爱宝,身为物主不为奴”,后来将包括这幅国宝在内的145件文物全部无偿捐献给国家。在福州故居的展厅里,至今陈列着他使用过的钢笔和老式录音机,后者记录着20世纪50年代春节家庭聚会的欢声笑语、福州话吟诵的诗词录音,成为珍贵的非物质文化遗产资料。

1966年5月18日,邓拓含冤去世,年仅54岁。1979年,党中央为他平反昭雪,恢复名誉。追悼会上的一副挽联:“太行立马笔如刀,纸弹纷飞寇胆摇;今日神州传捷报,应慰先驱魂未消”,是对他一生最好的写照。

《福州晚报》(2025年8月13日 A07版 闽海神州)