作者:苏静

晋安区新店镇升山上有林则徐在福州留下的唯一摩崖石刻。

在福州的山川之间,隐藏着一些看似普通却又意义非凡的石刻,它们不仅是书法艺术的展现者,更是历史的见证者。其中,林则徐在福州晋安区新店镇升山上的摩崖石刻,更是承载着丰富的历史信息和人物情感。

升山题刻寄流年

清道光三十年(1850)夏天,对于林则徐来说,是一个特殊的年份。这一年的3月,他辞去了云贵总督之职,回到故乡福州养病。此时的林则徐,历经官场的风风雨雨,身心俱疲,回到家乡本想能好好休养一番。就在这时,蜀中著名的教育家、文学家李惺游武夷山途经福州。

李惺(1785—1864),字伯子,号西沤,出生于今重庆市垫江县桂溪街道冯家湾,嘉庆十三年(1808)中举,嘉庆二十二年(1817)中三甲第九名进士,选翰林院庶吉士,散馆,授检讨(编辑注:检讨是明清时期翰林院从七品史官的官职名称),旋迁国子监司业,调詹事府左春坊赞善。他一生从事教育三十四载,先在成都锦江书院主讲二十年,后又在多地讲学,培养了众多人才,有“天下翰林皆弟子,蜀中进士尽门生”的赞誉。

林则徐与李惺此前或许并无太多交集,但郭柏苍的出现,让他们有了相聚的机会。

郭柏苍(1815—1890),又名弥苞,字蒹秋,号青郎,侯官县人。道光二十年(1840)举人。他与林则徐是同乡,素有往来。郭柏苍博学多才,能诗善文,著有《葭村草堂文集》《补蕉山馆诗》等多部著作。同时,他还毕生致力福州地方公益,主持修建了乌石山学校、西湖李纲祠堂等。当李惺来到福州后,郭柏苍便陪同他专程去看望了病中的林则徐。

三人相见,相谈甚欢。或许是被福州的山水所吸引,或许是彼此之间的情谊促使,他们一同登上了升山。

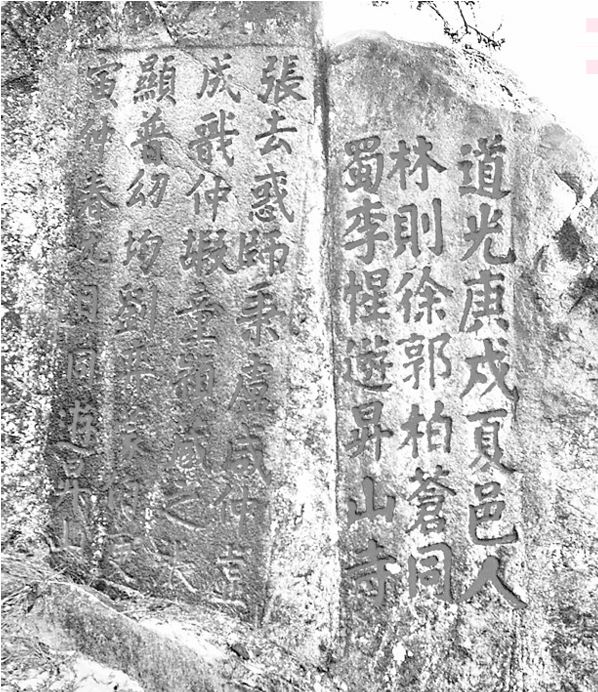

升山,对于林则徐来说,可能并不陌生。这里的山川景色、古寺梵音,都有着独特的魅力。他们在升山的任公台、金狮山等地游览,还同宿升山脚下的玄沙寺。最后,他们在升山寺后岩壁留下了摩崖题刻:“道光庚戌夏,邑人林则徐、郭柏苍同蜀李惺游升山寺。”这行楷书,纵3行,字径13厘米,虽看似简单,但意义非凡。它不仅是三人此次游览的纪念,更是林则徐在福州留下的唯一摩崖石刻。

林则徐等三人在升山题刻后,郭柏苍还为此石刻作《陪李赞善惺林宫保则徐登飞升台题石》,诗曰:“宇内神仙窟宅多,断崖绝壁不胜磨。携僧渡海聊遗世,采药还山且养疴。暑雨初过凉白发,江云暂敛露青螺。书生未有忧时策,独上高台一放歌。”

据福州市摩崖石刻研究专家、市政协文史委原研究员黄荣春所述,民族英雄林则徐与升山之间,还流传着一段鲜为人知的渊源。

相传在乾隆年间,升山村有位满族富户聂圣言,家中设有私塾,常为子弟及乡邻孩童授课。一日,聂圣言赴城办事,途经林则徐家时,偶然见到了年仅十一二岁的林则徐——彼时的林则徐虽身着粗布衣衫,却难掩天资聪颖、悟性过人的特质,可因家境贫寒,始终难享优渥的求学条件。聂圣言素来惜才,见此情景当即心生期许,随后便登门拜访林则徐的父亲林宾日,坦诚表达了想资助林则徐求学的心意,最终征得对方同意,将林则徐带回升山家中,让他以“边帮工、边读书”的方式,在自家私塾接受教导。

就这样,林则徐来到了距家约六公里的升山村。在这里,他白天在聂氏祠堂(该祠堂至今尚存,是这段历史的实物见证)潜心读书,傍晚则到山间放牛;闲暇时,他还会走进山中的古寺,逐一浏览寺内留存的古迹,或是站在寺前的开阔处,静静俯瞰山下榕城的全景风貌。

尽管林则徐在升山村的时光并不算长久,他却对这片滋养过他的土地怀有深厚情感。当地至今流传着一个有趣的传说:林则徐后来考中举人,特意专程返回升山村,到聂氏祠堂拜谒致谢。相传他行礼拜祭时,诚意之深竟“震裂”了升山,在山体上留下一道大缝。当然,这一说法并无科学依据,更多是民间为凸显林则徐的“不凡”而附会的迷信色彩,但该传说在升山村流传甚广,几乎是家喻户晓,也成了当地与林则徐相关的一段特色记忆。

而这段题刻,也成为了林则徐生前留下的最后一段摩崖石刻。同年11月,受任钦差大臣赴广西镇压起义的林则徐,病逝于广东普宁,次年归葬福州金狮山。升山的这段题刻,仿佛是他人生旅程中的一个驿站,见证了他在生命最后时光里的那份闲适与友情。

金狮石刻诉幽思

在福州西北郊金狮山郭柏苍家族墓前下侧岩石上,还有一段与林则徐相关的摩崖石刻。这是郭柏苍纪念林则徐、李惺登金狮山而作的摩崖石刻。摩崖西北向,高230厘米、宽210厘米,隶书,纵10行,字径16厘米。石刻文曰:“山木恐不珍,奇树求琐琐。磨岩恐不精,大书凿颗颗。坏土弹心力,吾意在受果。彭殇同一丘,逝者如星火。有生无不化,千岁亦虚左。自古有斯山,埋骨想已夥。当年坟中人,智虑皆如我。青天照白头,默默垄头坐。道光庚戌夏,李惺、林则徐登;同治戊辰仲秋,郭柏苍书题福州金狮山墓下。”

从这段石刻的内容可以看出,郭柏苍在书写时,内心有着诸多的感慨。他或许是在感叹人生的短暂,如同星火一般转瞬即逝,又或许是在思考生命的意义,即使是那些曾经有着聪明才智的人,最终也都化为一抔黄土。而他自己,面对这青山古墓,只能默默地坐在垄头,感受着时光的流逝。

林则徐与李惺、郭柏苍登金狮山,还有一个重要的原因,就是金狮山上有郭氏墓和林氏墓,现称郭柏苍家族墓和林则徐墓,两墓相距约200米。林则徐墓营造于道光丙戌年(1826),时林则徐因母丧守孝在京亲自为父母营造坟墓,林则徐死后归葬于此。当他们登上金狮山,或许会想到自己的人生归宿,会想到那些已经逝去的亲人与朋友。郭柏苍在多年后书写这段石刻时,心中对林则徐的怀念与敬意想必也是十分深厚的。

这块山石的全貌。

三贤雅聚映风华

林则徐,这位中国近代史上的民族英雄,想必大家都耳熟能详。他出生于1785年8月30日,福州左营司巷人,自幼聪慧,4岁随父就读于罗氏家塾,10岁便能吟诗作对,13岁获府试第一,次年便考取秀才,20岁中举人。他一生为官39年,最为人熟知的事迹便是虎门销烟。

1840年,他作为钦差大臣和两广总督,领导了轰轰烈烈的抗英禁烟运动。虎门销烟这一壮举,有力地维护了中华民族的尊严和利益,展现了中国人民反抗外来侵略的坚强决心。但随后,他却为国外强敌和国内投降派所忌,被罢职免官发配新疆。然而,他始终怀着“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的坚定信念,即使身处逆境,也依然关心国家大事,为国家和人民作出了重要贡献。

郭柏苍,作为林则徐的同乡和好友,他在福州当地也有着重要的地位和影响力。他不仅在学术上有着很高的造诣,著述颇丰,而且还积极投身于地方公益事业。他主持修建的乌石山学校、西湖李纲祠堂等,都为福州的文化教育和历史传承做出了贡献。同时,他在水利方面也有着卓越的成就,疏浚福州城濠及三元沟、七星沟等水利工程,缓解了当地的水患问题,造福了一方百姓。他与林则徐之间的交往,不仅是基于同乡之情,更是基于对国家、对社会的共同责任感。

李惺,这位来自四川的教育家、文学家,虽然与林则徐、郭柏苍身处不同的地域,但他们却有着相似的文化背景和精神追求。他一生致力于教育事业,培养了无数的人才,他的教育理念和方法,对当时的社会产生了积极的影响。他的文学作品,如《西沤全籍》《西沤外籍》等,也展现了他深厚的文学功底和对人生、社会的深刻思考。

石刻背后藏春秋

道光三十年(1850),对于中国来说,是一个动荡的年份。当时的中国,面临着内忧外患的局面。鸦片战争的失败,让中国社会陷入了更深的危机之中。林则徐作为当时的重要官员,他深知国家的困境,也一直在为国家的振兴而努力。他的虎门销烟,虽然打击了英国鸦片贩子的嚣张气焰,但也引发了中英之间的战争,最终导致了他的被贬。

在这样的时代背景下,林则徐回到福州养病,与李惺、郭柏苍的相遇与游览,显得尤为珍贵。他们在升山和金狮山的题刻,不仅仅是个人行为的记录,更是那个时代文化人之间交流与情感的体现。他们通过游览山水、题刻留念等方式,表达了对自然的热爱、对人生的思考以及对友情的珍视。同时,这些石刻也反映了当时福州的文化氛围和社会风貌。

福州,作为一个有着悠久历史和文化传统的城市,自古以来就吸引了众多的文人墨客。升山、金狮山等自然景观,更是成为他们抒发情感、寄托情怀的好去处。林则徐在福州的石刻,屈指可数,而且还是与他人合刻在一起,因此具有重要的历史价值和文化意义。它是林则徐人生经历的一部分,也是他与朋友之间情谊的见证。林则徐、郭柏苍、李惺等人的题刻,为福州的山水增添了一份文化底蕴,也让后人能够通过这两段石刻,感受到那个时代的气息。

《福州晚报》(2025年9月11日 A07版 闽海神州)