作者:林强 文/摄

四段摩崖石刻重现新亭古道。

罗源县在今年开展的文物“四普”中,已陆续发现多段摩崖石刻。近日,在福州、罗源两地摩崖石刻爱好者(简称“摩友”)的共同探寻下,又有了新发现,一组位于西关外四明山下的摩崖石刻群重见天日。该石刻群共四段,涵盖宋、元、清三代,其内容不仅填补了志书中古道修筑、官员政绩方面的空白,更让原本仅存于故纸堆中的历史人物,借由石刻描述的形象变得鲜活可感,殊为珍贵,可以说是本次文物普查中的重大发现。

四明山自古是罗源城西的“镇山”,清道光《罗源县志》称其“奇石摩空,四峰嵯峨,光焰灼天”。山下有清水坑,南溪之水从蒋山流下,经尖山、水鼓、白塔,流经至此,是福温路新亭古道上往来行人歇脚休憩的取水点,新发现的摩崖石刻就镌刻在清水坑下游一块名叫“阿弥陀佛岩”的巨石上。

据罗源谢易先生转述,信息提供者老薛在儿时曾见过这处石刻,彼时石高数米,字非常多,要仰着头看,后因道路改建,巨石周边被土石堆积,千年古道渐被填埋,巨石也大半没入地下,如今露出地面的部分已不足两米。

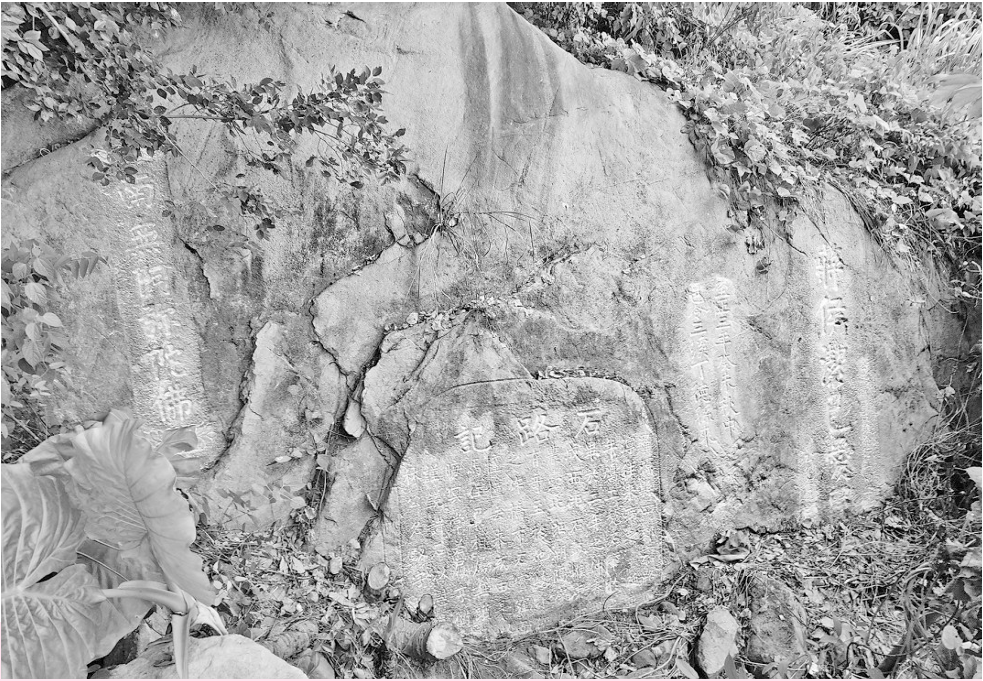

清除了蔓草杂树后,可以看到巨石上有四段石刻,一宋,一元,一清,一无年款,皆为坐西向东。经查找《罗源县志》,并与众摩友数次交流后,基本解读出四段石刻的内容。

一、宋代《石路记》

四段石刻中,《石路记》篇幅最长,位置最居中,共13列96字,高169厘米,宽140厘米,大字字径22厘米,小字字径10厘米。

石刻没有年代落款,但注明题写者为“林公名驭,字持正”。查《罗源县志》,在“宋代历官一览表”中有“主簿林驭,字持正,延平(今福建南平)人,元祐间任。县西石路俱其甃成,共二千二百余丈,有碑记在白塔寺”的信息,可确定该石刻为北宋元祐年间(1086—1094)所题。

石刻的一部分还埋在地里,无法一窥全貌,但从文字上大致可知,当时“罗源县四郊旧路”非常泥泞,“往来病之”,延平人林驭“鸠工甃石”,在元祐二年(1087)的仲春修砌了这段困扰众人的旧路,使其“若履亨衢”,遇“他岐小径”,便“作桥布石”,逢低洼之处,则以马“相负”。事后,林驭将修路始末“谨镵诸石,以慰邑人”。

这段记载,不仅为福温路罗源段的修筑历史再添新证,也保留了当时的一些地名,如“潮隔岭”,即今起步镇的潮格;“石鼓堠”,应是今水古(旧称石鼓)收费站一带曾经设过的斥堠哨卡;“农台”,则是县东门外吕洞岭下的劝农台,据《罗源县志》记载:“春时,县令劝农于此。”

二、元代丁德孙题记

丁德孙题记位于《石路记》右侧,题于元至正三年(1343)仲秋。该题记高105厘米、宽38厘米,共2列16字,全文为:“至正三年癸未秋中,邑令三溪丁德孙来”。

丁德孙,字惟一,三溪(今浙江鄞县)人,至正间(1341—1368)曾任承事郎福州路罗源县尹兼劝农事、兴化府推官等职。其任职罗源期间,兴学育才,政声卓著,《福州府志》称其“兴学校,简词讼,去后见思”,《罗源县志》称其“宽惠明信,政简讼清,尤以兴起斯文为己任,秩满,士民不忍其去,既为立碑,复绘像黉宫(学宫)祀之。”他还捐俸在南关圣水寺后建观音阁、筑赏景小亭,题“补陀”“仙源”二匾,备人清赏,另刻“罗浮佳致”四字于龙虎岩上,可惜这一刻两匾,今已不存。

此处题记的发现,是丁德孙在罗源任职期间现存的唯一文字遗存,为研究其社会活动提供了珍贵的实物资料。

三、清代蒋廉荣石刻

蒋廉荣石刻位于丁德孙题记右侧,高 220厘米、宽 70厘米,共3列28字,全文为:“蒋侯洁己爱民,公讳廉荣,台号介行,江南宜真人,乙卯年通邑士民仝立。”其中“台号”即“台甫”的意思。

蒋廉荣,清顺治五年(1648)戊子科举人,宜真(今江苏仪征)人。据《罗源县志》记载,“知县蒋廉荣,宜真举人,康熙十一年(1672)任。”可惜的是,何时离任,不得而知,只知在康熙十五年(1676)时,罗源知县已是奉天人马化麟。

石刻的落款是“乙卯年”,没有年号,无法判断具体是哪一年。经查,有清一代,共有四个乙卯年,分别是康熙十四年(1675)、雍正十三年(1735)、乾隆六十年(1795)、咸丰五年(1855),那究竟是哪一个乙卯年呢?在交流中,凤山诗社的谢飞峰社长提到了石刻中的一处细节,即边款中的“讳”字。“讳”是古人对死的婉辞,在题刻中出现,说明“乙卯年”刻石时,蒋廉荣已故。结合其康熙十一年任职的经历,若此“乙卯年”为康熙十四年,则他或逝于该年,那康熙十五年马化麟接任新知县便顺理成章了。

值得一提的是,《罗源县志》中除了介绍蒋廉荣曾修缮过县署外,没有提及其他宦绩,似乎无利于民。但观此石刻,“通邑士民”却在其身后以“洁己爱民”四字对其进行褒奖,并在晋京官道上摩岩纪功,宣猷布化,可见所居民安,所去民思,不负“廉荣”之名,“介行”之号。这段石刻的发现,弥补了志书对其品格记载的空白,极具史料价值。

四、阿弥陀佛石刻

阿弥陀佛石刻位于《石路记》左侧,纵1列,上覆荷叶,下承束腰仰覆式莲花宝座,中刻“南无阿弥陀佛”六字,笔力遒劲,字体俊逸,可惜题写年代不详。

“南无阿弥陀佛”是佛教术语,在古道上刻“南无阿弥陀佛”并焚香膜拜,通常有保佑路人旅途平安的含义。但有趣的是,在当地还流传着另一种说法:巨石的腹中有一石洞,当年修路剩余的捐款便藏于洞内,民间俗称为“捡吊银”。故老相传,“谁能通读石上文字,洞门自开”,结果百年过去,无一人成功。有一天,来了一位和尚,当他通读了石上的文字,就听见洞里发出“丁当丁当”的声音,不一会,洞门缓缓开启,走出一位山神,他见和尚不停念诵“阿弥陀佛”,便说“此财属民间,非佛家所有”,又将洞门关上。此后,有好事人在石上刻下“南无阿弥陀佛”,当地人也将这块巨石称为“阿弥陀佛岩”。

此次新亭古道上摩崖石刻群的发现,将宋、元、清不同时期的历史人物串联在一起,既为研究福温路历史提供了珍贵的实物依据,也让湮没于岁月中的名宦政绩与民间传说得以重现,具有重要的历史、文物与文化价值。

《福州晚报》(2025年9月12日 A14版 闽海神州)