作者:黄荣春

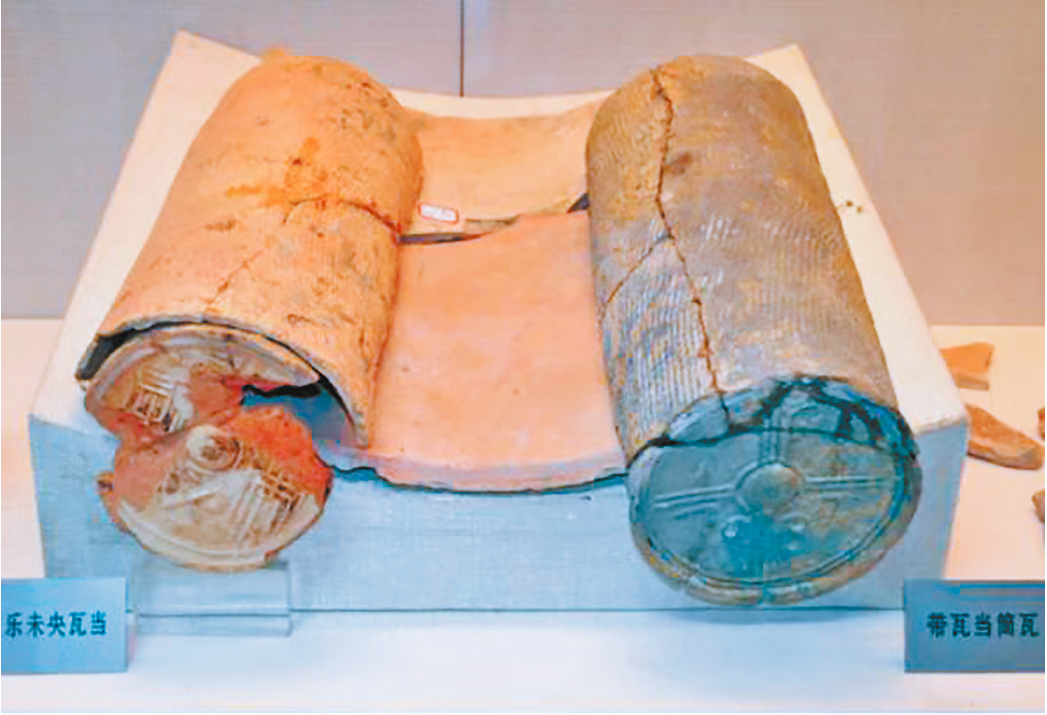

屏山宫殿遗址板瓦、筒瓦、瓦当组合。

闽越国都城在哪里?司马迁《史记》记载闽越王无诸“都东冶”,班固《汉书》记载闽越王无诸“都冶”,司马彪《续汉书》记载“章安故冶,闽越地,光武更名”,故有闽越国都城在浙江南部与在福州之争。宋代对闽越王城在福州何处也有争论,《三山志》记载闽越王城在冶欧池山,批评持在莲华山下之说是“不详究始末”。60多年前,又有冶城在武夷山城村汉城之说。最近几年,史学界基本认同闽越国都城(冶城)在今福州。现简述福州闽越国都城的新店古城遗址、屏山宫殿遗址、牛头山宫殿遗址、浮仓山闽越王粮仓、益凤山汉代大墓于下:

新店古城遗址

新店古城位于福州北郊古城山之南,占地面积31万多平方米,分内城和外城,北部已被开辟为遗址公园。入口不远墙上楷书“根之所在,源之所系”八个擘窠大字,意为福州城之根、闽都文化之源在今新店古城。自1996年至2019年,省、市考古队对新店古城进行了8次考古发掘。

1.新店古城是闽都文化的源头

新店古城历史悠久,早在旧石器时就有人类在此活动。2000年7月,福建省博物馆新店古城考古队在新店古城外城某部工地出土数件打制石器,其中1件刮削器长10厘米、宽8厘米、横脊厚4.5厘米。据有关专家鉴定,这些打制石器是旧石器晚期遗存,距今已1万多年(有的说距今2万多年)。这是福州迄今发现最早的旧石器时代遗存,说明新店古城至少在距今1万多年已有人类在此活动,新店古城是闽都文化的源头。

2.新店古城的年代及性质

新店古城内城东城墙长287米,残高1.1米、宽9.25米,方向南偏东10度,夯土筑建,早期夯层厚10~12厘米,圆束状丛夯,夯窝直径4~5厘米。在夯土内出土1件新石时代晚期的陶片,在底部出土2件泥质黄陶片;同时出土两种木炭,经美国贝塔实验室碳14年代测定:一种距今2770± 30年,一种距今2410±30年。北城墙长294米,残高0.7米,下部宽10.1米,夯土建筑,墙基系先挖掘基槽,再填细砂,尔后再筑建城墙。在一个长19.4米、宽4米的探沟中发现,基槽底部的细砂厚23~30厘米,砂中出土1件新石器时代晚期的刻画纹陶片。

西城墙长287米,墙体残高1.1米、宽10.米。夯层10~12厘米,夯窝直径4~5厘米,在一个长22米、宽3米的探沟中的夯土内,出土7件细方格纹泥质红陶片、1件素面泥质软红陶片。靠近岩溪一侧的墙体经二次补筑,补筑上部外侧出土五代陶片,下部(第一次补筑)夯土内出土10多件汉初方格纹陶片。

西护城河宽8.8米、深2.15米。护城河底部黑泥层出土1件汉初方格纹瓮底陶片,最底部黑泥与河床砂石之间出土1件战国晚期细绳纹灰陶片和1件战国晚期不规则浅细方格纹陶片。

外城西城墙发掘证明,筑城墙时先在沙砾石层上挖一个13米宽的基槽,再填一层23厘米厚的细砂作墙基,尔后在砂基筑建夯土城墙。在细砂的墙基中。出土有战国时期的铁渣和陶范(熔铁用的模子),以及30多件方格纹、弦纹等硬陶片和夹砂灰陶、素面泥质红陶片。在残存0.23米高的汉代墙体中出土1件绳纹板瓦残片、1件弦纹泥质红陶片、1件方格纹硬陶片。

同一座城墙的夯土内及地基出土的器物中,以器物的最迟年代断代,为此新店古城内城的城墙建于战国晚期。护墙河最底部陶片年代就是城的绝对年代,出土战国晚期陶片佐证新店古城始建于战国晚期。新店古城外城夯土内和地基出土汉代陶片,说明外城扩建于汉代。内城西城墙岩溪边补筑夯土内出土汉代陶片,说明西城墙在汉代被岩溪之水冲击而补筑。新店古城曾被汉兵烧毁,城内建筑残存被烧毁的木炭,城墙遭严重破坏,唐五代有补筑,闽国李仁达与南唐兵在此鏖战,吴任臣《十国春秋》记载:“开运中,南唐师败李仁达于古城。”东城墙东侧边沿墙体被宋代建筑破坏,这符合陈衍《福建通志》有关“太平兴国三年钱氏纳土诏悉堕其城”的记载,说明新店古城彻底毁于宋代。

司马迁《史记·东越列传》记载:“闽越王无诸及东海王摇者,其先皆越王勾践之后也,姓驺氏。秦已并天下,皆废为君长,以其地为闽中郡。……汉五年,复立无诸为闽越王,王闽中故地都东冶。”说明无诸在战国晚期已是闽越王了,秦并天下后被废为君长,汉高祖五年(前202)复立为闽越王,管理闽中故地,都东冶(今福州)。统观福州历史及考古发掘资料,今新店古城是闽越王无诸于战国晚期建造、汉初扩建的城池。

3.新店古城内文化遗存

新店古城的内城发现大型干栏式建筑,最大柱洞直径达40厘米、深35厘米。出土有绳纹砖、小型绳纹板瓦,以及陶瓮、陶盅等陶器,其中1件陶瓮口径22.5厘米、高45厘米,外表饰方格纹。外城出土旧石器时代打制石器,发现3处大型西汉建筑遗址,其中1处建筑遗址发现被大火烧毁的木炭。这些遗址中出土陶盆、陶罐、陶釜、陶瓿、陶钵、陶盅、陶盂等多种陶器,并出土1件高35厘米、宽38厘米、厚1厘米的汉初大板瓦。1999年1月,考古队在新店古城外城的汉代地层下发现战国时期炼铁炉遗迹。遗迹堆积长约6.4米、宽0.62米至1.7米、厚0.38米。出土5块炉底石基座、50多块炉膛残块,同时出土一批陶范和1000多块铁渣。伴随出土的有泥质红陶罐和夹砂陶豆等器物。在汉代地层之下发现炼铁炉遗迹,联系内城汉代地层之下偶有发现铁渣遗存,外城在汉代城墙砂基中发现铁渣和陶范,说明古城一带是战国时期的冶铁场地。福州古称东冶,新店古城发现战国时期的炼铁炉遗迹,佐证福州古时为冶炼之地,冶在中国之东,故称东冶。

屏山汉代宫殿遗址

屏山汉代遗址位于福州鼓楼区冶山(泉山)至屏山南侧的汉代遗址,因冶山为屏山支脉,故取屏山遗址名之。该遗址散落面积近30万平方米。自1991年至2015年,省、市考古队对其进行了13次考古发掘。

1991年11月,欧潭生、郑国珍在省建设银行工地进行抢救性考古发掘,当时布下2个探方,在第一探方距地表约3米深,发现汉初宫殿遗址。红黄色宫殿夯土基址厚90厘米,大型护坡墙砖长44.7厘米、宽33.4厘米、厚3.7厘米,还出土了大口径排水陶管道、大块板瓦、筒瓦、瓦当。15块板瓦内戳印有汉初文字。在第二探方距地表约4.5米处,发现汉初干栏式建筑石础,两组共8块。出土一批汉代陶片,可辨器型有方格纹陶罐、弦纹陶罐、绳纹陶釜、水波纹陶盒和席纹陶片。同时还出土似蛇头文字,即“闽”的初字。

1997年10月25日,新店古城考古队范雪春、陈子文等队员在古城山东南坡新堆放的土堆中清理出1件“万岁”瓦当、1件“万岁未央”瓦当,及大量绳纹板瓦筒瓦。这些汉代宫殿建筑构件出自何处?欧潭生领队把追查出处任务交给笔者,经过3天追踪,在新店镇文化站方彦群站长的帮助下,找到运建筑构件的车队长,车队长带笔者和范雪春到屏山菜市场工地出土处,证实菜市场工地是汉代宫殿遗址,自此完全证实屏山有汉代宫殿遗址。

屏山宫殿遗址较典型的是省财政厅工地宫殿遗址,1998年10月至1999年5月,省、市考古队联合对省财政厅工地进行抢救性考古发掘,发掘面积700平方米,在距地表 5.2米深处发现1处汉代宫殿建筑遗址。遗址分二期,第一期为夯土建筑台基,东西长33米以上,南北宽约10米,厚0.7~1.5米。台基东部发现10个柱洞,西南部发现4件木质板块柱础。台基南北两侧均有排水沟,水沟堆积大量汉代板瓦筒瓦,瓦件堆积最厚达30厘米。二期建筑基本上是利用第一期建筑台基重新修整拓宽后起建。在台基面中央也发现一排东西向柱洞,排列与第一期类似,位置稍有偏差,柱洞内填土不同。在台基西部同样发现4块木柱础并在瓦砾层内出土一件只保留一篆书“岁”字的万岁瓦当,还有不少板、筒瓦上戳印有文字,与一期基本一致,均无法识读。

在屏山地铁工地发现有汉代宫殿遗址、汉代水井。在西汉大水沟边出土1件船上使用的汉代铁锚,铁锚重65斤、通长51厘米、通宽52厘米,这是我国发现的最早海上交通工具之一,说明东冶港开辟于闽越国时期。

屏山宫殿遗址规模宏大,建筑构件精美,但它不是无诸建造的,而是闽越王郢及其弟东越王余善的宫殿遗址,理由如下:1.宫殿使用“万岁未央”“万岁长乐”瓦当,说明此宫殿是仿汉长安未央宫和长乐宫之名建造的。未央宫建于汉高祖七年(前200),长乐宫于汉高帝七年由萧何主持在秦兴乐宫基础上营修而成。未央宫和长乐宫均建成于汉高祖七年,而仿未央宫和长乐宫之名的屏山宫殿建造年间肯定晚于汉高祖七年,为此屏山宫殿绝不是无诸于战国晚期建造的宫殿。2.发掘证明屏山宫殿及其附属建筑规模浩大,占地面积20多万平方米。闽越王无诸及其子执政时,南越王赵佗看不起闽越国,说“其东闽越千人众,号称王”。无诸死后的“后数世”,到了闽越王郢及其弟东越王余善时,拥有“甲卒不下数十万”,才有可能在屏山进行大规模的建设。3.瓦当初为半圆形,秦、汉时期使用带有文字的圆形瓦当。西汉中期文字瓦当最为常见的是当面中央饰一乳丁纹,周围有圆圈,圈外用十字单线或双线分四格,格内篆书文字。屏山宫殿遗址出土的文字瓦当不少符合此特点,说明其宫殿隶属于西汉中前期。4.采用“万岁”“万岁常乐”“万岁未央”文字瓦当来建宫殿是僭越礼制的,不只是所谓“吉祥”用语。《辞海》记载:“万岁,本为臣下对君主的祝贺之辞。《事物纪原·万岁》:‘……盖七国时,众所喜庆于君者,皆呼万岁。秦、汉以来,臣下对见于君,拜恩庆贺,率以为常。’”闽越国诸王中有闽越王郢反汉被杀,又有东越王余善杀其兄闽越王郢,刻“武帝”玺自立,建“万岁未央”宫,在闽北建六城以拒汉兵,公开反抗汉朝廷;闽越王郢和东越王余善敢于僭越礼制,用“万岁”瓦当建造宫殿。5.屏山一带迄今没发现战国晚期和汉代城墙,也没出土无诸为王时期的任何遗迹遗物。

梁克家《三山志·秩官类一》曰:“闽粤王无诸……知在周世为王矣。”周朝灭亡于公元前256年,闽越国亡于公元前110年,《三山志》之说若属实,闽越国存世达146年以上。屏山宫殿遗址分上下两建筑层,下层可能是闽越王郢的建筑遗存,上层应是东越王余善的宫殿遗址。闽越王郢与其弟东越王余善是闽越国最后的两个国王,他们建造的屏山宫殿与新店古城建造时期相差近100年。屏山宫殿遗址是闽越国到了最繁荣至灭亡时期的历史见证实物,很重要,但不能随意拔高其历史上限和性质,把其说为无诸建造的冶城。

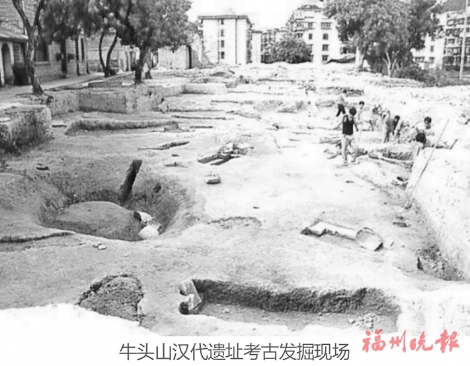

牛头山汉代遗址考古发掘现场。

牛头山汉代遗址

牛头山遗址位于福州西郊洪山镇打铁桥村北侧,海拔25米,位于新店古城西南侧,距新店古城约7公里,距其东侧的冶山遗址约3公里。2001年5月,解放军某部在牛头山北侧施工时,发现1处占地面积1万多平方米的大型汉代建筑遗址,出土大量的汉代板瓦、筒瓦。遗址因平整土地而部分被毁,在靠近山顶的北坡挖出一个长约98米、高约1米的剖面,整个剖面的下半部为汉代文化层;文化层高约80厘米,东部较高,西部较低。西部剖面的上侧有绳纹板瓦、筒瓦堆积,下侧有印纹陶片和零星木炭。东部剖面发现1段外口径32厘米的汉代陶制水管,水管外表饰粗绳纹,水管延伸到山巅部队围墙内。

2001年8月至12月,福建省博物馆、福州市文物考古工作队、武夷山汉城考古队联合对牛头山西北部一处占地面积近500平方米的空地进行考古发掘,遗址的地层分6层,第5层发现不少汉代板瓦、筒瓦,出土2件汉代“万岁”瓦当残块。第6层为汉代地层,堆积大量的汉代板瓦、筒瓦、瓦当,以及数十件“万岁”瓦当残块。发掘区发现31个柱洞,柱洞口径30厘米~50厘米,深40厘米~ 70厘米。有的柱洞残存被火烧留下木炭。同时又发现1条通往山顶的汉代陶制排水管,水管外表饰绳纹加平行弦纹,外径为30.4厘米、长73.6厘米,管口被1块板瓦封住。遗址还出土近400件陶器,种类有罐、钵、盅、釜、盆、盒等,陶器以轮制为主,纹饰有方格纹、弦纹、绳纹、水波纹、蓖点纹等。此外还出土铜箭镞、铜镜、铁器。

牛头山考古发掘出土文物证明牛头山汉代建筑分为早晚二期:早期是山顶围墙内有大型汉代建筑遗址。2条口径30厘米以上的汉代水管分别从东西两山坡通往山顶围墙内,说明山顶围墙内有大型汉代宫殿类型建筑遗址。晚期是山坡有“万岁”瓦当的宫殿遗址。山坡建宫殿时,将从山顶延伸下来的水管用板瓦封塞,说明此宫殿建造年间明显晚于山顶的宫殿类型的建筑。山坡的宫殿遗址出土的建筑构件与屏山宫殿遗址出土的建筑构件形制规格相同,当为同时代建筑遗址,山顶建筑遗址早于山坡宫殿遗址。牛头山宫殿是谁的宫殿?此事有待进一步研讨。

浮仓山闽越王粮仓遗址

位于新店古城南侧,是东冶港中的一座小岛,海拔42.8米。林枫《榕城考古略》记载“山在湖心,上平下方,若浮仓然”。山上有闽越王转漕东瓯的粮仓建筑遗址。浮仓山遗址距新店古城遗址800多米,离冶山宫殿遗址3公里,占地面积1万平方米左右。遗址于1955年福州第七中学基建时发现,1957年由福建省文物管理委员会进行考古发掘。发掘面积90平方米,堆积最厚达3.7米,为新石器时代末期至汉代文化遗址。当时布了4个探方,在第五层出土新石器时代末期器物4435件。第四层为汉代地层,距地表1.5米~2.6米,局部厚1米,出土汉代板瓦、筒瓦1万多件。板瓦表面都印有粗绳纹,并加弦纹,背面密布着乳状小圆点,少数板瓦上有文字。板瓦相当大,有一件较完整,长58厘米、宽40厘米、厚1.1厘米。筒瓦胎质疏松易碎,呈橙黄色,表面印有粗绳纹,长45厘米、直径14厘米、厚1厘米。

浮仓山遗址出土大批汉代板瓦、筒瓦,佐证《闽都记》“闽越王仓廪在此”的记载,也证实《闽书》等书关于浮仓山为“闽越王转漕,以备东瓯之地。下有石头庙,转漕之民于此祈福”之说。转漕,指转运粮饷。古时陆运称转,水运称漕,从而证实浮仓山在闽越国时位于东冶港之中。东瓯,指汉代东瓯国,今温州及浙南地区的别称。

益凤山汉代大墓

2005年3月,福建省博物院考古队和崇安汉城考古队在福州北郊新店镇益凤村益凤山(又称牲石山)发现一座闽越国时期的墓葬。该墓被称为益凤山汉代大墓,位于新店古城西南侧的山丘之巅,距新店古城2公里多,海拔97米。是年3月至5月,福建省博物院考古队对坟墓进行考古发掘。墓建在山巅顶部,封土堆呈长方形覆斗状,高3.5米,顶面宽11米、长15米;底部长28.5米、宽20米。墓西南向,为长方形竖穴深土坑封土木椁墓。墓建在风化片麻岩层(风化岩土)内,墓穴平面呈长方形,上部长9.5米、宽5.8米;底部为墓室,长8米、宽2.7米。墓穴底部距地表(封顶)7.23米。墓室在墓穴底部,长8米、宽2.7米、高约2.2米,平面呈凸字形,分前后两室,前小后大,前室长2.3米、宽1.32米,后室长5.7米、宽1.81米。墓室四边遗有凹形枕木痕沟,沟宽19厘米~32厘米。前后墓室的棺木已腐没,尸骨已无存。墓室前设墓道,墓道长11.1米,底宽1.04米~1.7米、上宽1.4米~1.7米,最高2.1米。墓道中设三堵木质封门,第一堵封门距墓道口5.67米,门高1.55米~2.1米,宽 2.05米,厚0.53米;第三堵封门离墓室2.11米,门高1.81米、宽1.93米~2.1米、厚0.5米;第一、三堵封门之间相隔1.54米。此两封门之中还有一堵小封门,其高近1米,有的称其为半堵封门。

福建省博物院、福建闽越王城博物馆《福州市益凤山西汉闽越国墓葬发掘简报》记载:“该墓是一座有前、后室的木椁墓。三层台的两侧台面较窄,应是架放木椁板用的支撑台,后壁台面较宽而平整,应是构建木椁室的工作台。从三层台面前室高、后室低及台沿架放椁板痕看,前椁室盖板应是平盖板,后椁室应是‘人’字形椁棚顶。”墓在闽越国灭亡之后被盗,盗洞从封土堆下部穿过墓道直至墓室,从前室出土盗贼留下的铁锄。主要随葬品已被盗走,仅出土25件陶器和3件铁器。陶器中有瓮1件、罐5件、盒1件、钵1件、盅9件、釜1件、熏炉1件、纺轮5件、陶璧1件。铁器中有锄2件、凿1件。

《福州市益凤山西汉闽越国墓葬发掘简报》提要为:“益凤山一号墓是闽越文化考古专题调查中发现的一座汉代墓葬。墓葬形制与武夷山城村牛山一号墓和广州市农林东路南越国‘人’字顶木椁墓的结构和修筑手法基本相同,出土随葬器物与福州屏山、武夷山城村汉城遗址所出的遗物风格完全一致,年代为西汉初闽越国时期,也是福州目前发现的最大汉墓。其墓葬形制目前仅见绍兴印山越王墓、广州市农林东路南越国‘人’字顶大椁墓和城村汉城牛山一号墓,墓主应是闽越国高级贵族。”

益凤山汉代大墓从形制、规模来看,实为闽越国王陵。墓在新店古城西南侧,出土的瓮、罐、钵、盅等陶器与新店古城出土的陶器形制相同、规格尺寸相同或相近,是新店古城提供的随葬品。新店古城是无诸于战国晚期建造、汉初扩建的城池,益凤山汉代大墓可能是闽越王无诸的王陵;闽越国在世100多年,先后有七王:闽越王无诸、甲之兄闽越王、越繇王闽侯、越繇王丑、闽越王郢、越繇王居股、东越王余善。七王之中的甲之兄闽越王、闽越王郢、东越王余善均被杀,这3人不可能有如此规格的王陵,越繇王居股计杀余善降汉,封东成侯迁九江,墓不在福州。为此,益凤山汉代大墓不排除是越繇王闽侯、越繇王丑王陵的可能性,此事有待进一步考证。

综上所述,新店古城是无诸建造的城池,屏山宫殿遗址、牛头山宫殿遗址、浮仓山闽越王粮仓、益凤山闽越王陵都与新店古城相关联,闽越国都城有一个自北向南发展的过程。这些遗址都在闽越国都城的范围内,也是所谓“冶城”范围。

《福州晚报》(2025年10月20日,21日 A07版 闽海神州)