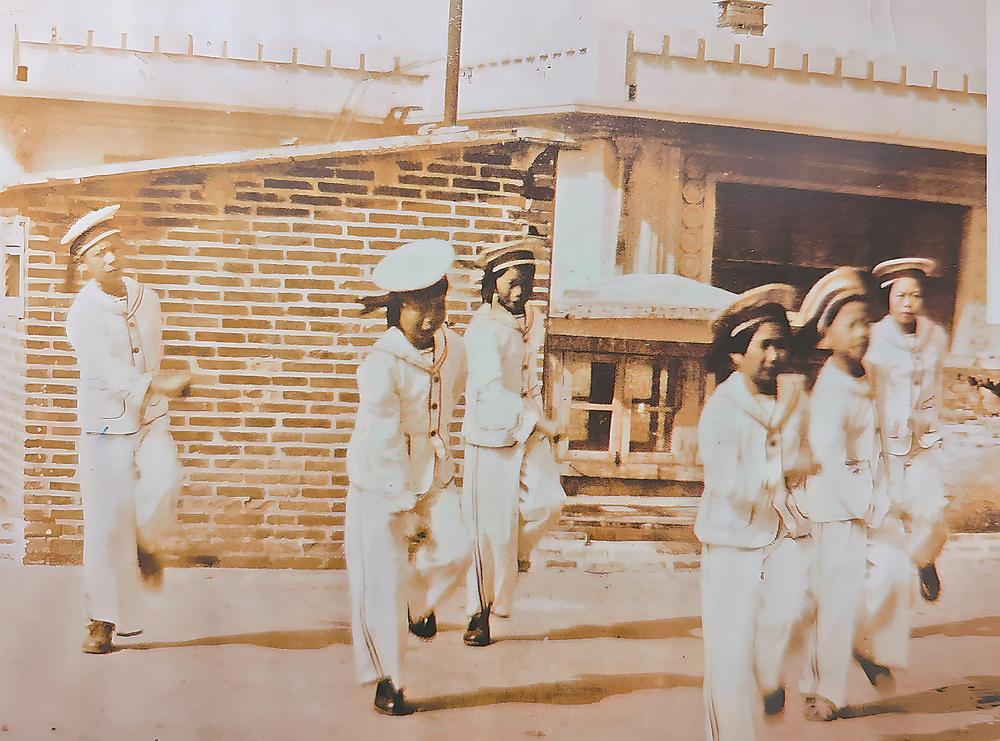

台湾少年团在表演海军舞。右起第一人为张秀卿。(资料图片)

“大刀向鬼子们的头上砍去,全国武装的弟兄们,抗战的一天来到了……”80多年过去了,至今,96岁的台湾抗战老兵、前台湾义勇队少年团团员(下简称“台湾少年团”)张秀卿胸戴中国人民抗日战争胜利80周年纪念章,依然能完整唱出《大刀进行曲》,完了还不忘像当年一样高喊一声:“杀!”

1945年,13岁的张秀卿和台湾少年团的小团员一起跟随台湾义勇队踏上返台之路。台湾各地都在举行庆祝大会,少年团受邀登台演出,当唱到《大刀进行曲》中的“大刀向鬼子们的头上砍去”时,台上台下所有人都伸长胳膊做大刀状,齐刷刷地向下劈去。许多台湾老百姓看到他们都竖起大拇指说:“哎呀,这么小就参加抗日宣传,很不简单呐!”

今年6月,包括张秀卿捐赠的台湾少年团珍贵照片在内的《台湾义勇队档案》入选第六批《中国档案文献遗产名录》。前不久,她的儿子潘炳钊又将少年团老战友曾东升和蔡东南给张秀卿的来信,共计3个原件捐赠给福建省档案馆。家住漳州的老战友蔡东南在1965年给张秀卿的信中这样写道:“亲爱的老战友,虽然我们离别了二十多年,但是我脑中时刻浮现着你的当年形象。永远忘不了我们那时候的革命大家庭生活。”

2005年,在台湾的曾东升首次获悉张秀卿的住址,在给她的信中写道:“忆及当年团体生活,非常值得怀念。两岸开放探亲以来,老战友们偶有来往,亦互通讯息,故环境改不了血脉相连也。”曾东升还说:“近年来我们在台举办了台湾义勇队成立60周年纪念及李友邦牺牲50周年纪念。大陆今年举办纪念抗日战争胜利60周年,邀请我们老战友参加……大家久别重逢,欢聚一堂,实为人生一大幸事。”信末,曾东升叮嘱:“你如能收到,请予回信,当再邮寄我们编印之纪念文集。”

“几十年来,母亲把这些信件和所有台湾少年团的照片像宝一样珍藏着。”潘炳钊告诉记者,张秀卿幼年丧父,有5年的孩童时光是在少年团的大家庭度过的,这段经历是她一生最宝贵的财富。

张秀卿的高祖早年从福州闽侯南通到台湾谋生。父亲张瑞凤曾留学日本学医,后回到福州开办医院,救治了许多病患。1938年,父亲张瑞凤和大哥张飞中与400余名居住在福州、晋江的台胞被集中转移至闽北崇安(今武夷山)“台民垦殖所”垦荒,不久父亲病逝。次年,台湾义勇队与台湾少年团在浙江金华成立,张飞中加入台湾义勇队。1941年,为了方便照顾弟妹,张飞中带着弟弟张益中和妹妹张秀卿加入了台湾少年团。

台湾抗日将领李友邦是台湾义勇队队长,并亲自兼任台湾少年团团长。少年团最初只有6人,到张秀卿加入时,已有60多名小团员了,大多为台湾义勇队队员的幼年子女。李友邦为少年团制定了详细的学习课程,除文史地等基础学科外,还有政治学习、宣传培训等。在《我们的工作》一文中,李友邦写道:“台湾少年团,团员皆系由敌人血手中逃出来的八九岁至十四五岁的儿童……台湾儿童要在祖国抗战之中,锻炼他们自己……一些年龄尚小的孩子,已经知道大声疾呼,要争取自由、保卫祖国的抗战决心。”尽管时间久远,记忆已经模糊,但张秀卿依然多次提及“李友邦把我们小朋友看得很重”。

张秀卿小时候特别活泼好动,刚到少年团的时候,团里让她摆几个姿势,发现她有跳舞的天赋,老师就教她舞蹈。很快,她就与小团员们一起到前线演出,给坚守在福建和浙江一带的抗战将士加油打气。唱歌、跳舞、话剧……几乎什么都演。他们还通过抗日巡回演出的方式募集抗日资金。张秀卿记得,当时演出最多的是歌舞类的节目,如《黄河谣》《松花江上》等。“我站在最后,是照片上个子最小的那个。你看,这是朱倬……”每次翻开相册,张秀卿总能一下找到当年的自己,并叫出几个相熟小队员的名字。

抗战时期物资极度匮乏,正在长身体的孩子们一天只吃两顿,主食是几乎看不到米粒的稀饭。除了在各地演出,小团员们还要到田里劳动、制作草鞋,而日本侵略者的飞机还经常来袭击。饥饿、恐惧以及奋起抗日的热血交织在一起。张秀卿说,为了给自己鼓劲,他们会唱起《台湾义勇队少年团团歌》:“台湾是我们的家乡,那儿有人五百万不自由;台湾是我们的家乡,那儿有花千万朵不芬芳。我们带了枷锁来人间,我们受着麻醉过生活。离了家乡,奔向自由,要把自由,带回家乡。”从台湾到大陆,这些十来岁的台湾娃娃兵高唱“要团结千百万的儿童,要收回我们的家乡,我们得和敌人拼个生死存亡!”他们与大陆人民一起并肩抗战,最终迎来了家乡台湾的光复。

(记者 陈梦婕)