作者:蔡铁勇

涉及直庵元嗣的题刻。

涉及不群清越的题刻。

鼓山是福州的镇山,涌泉寺更是闻名海内外的千年古刹。笔者常登鼓山,至涌泉寺旁的灵源洞,细细欣赏岩壁上的历代书法题刻,感受那份独特的人文韵味。登山时,带上明崇祯年间涌泉寺住持元贤编撰的《鼓山志》及虚云和尚所辑的《增订鼓山列祖联芳集》,循着文字记载,按图索骥,找到南宋九位住持在灵源洞一带的题刻。

看到《联芳集》提到的住持,转头就在灵源洞或某处岩壁上找到相关题刻,那种“从纸里走到眼前”的感觉,特别让人心动。

以下根据《联芳集》,按南宋年号绍兴、淳熙、嘉定、淳祐、开庆、咸淳,梳理鼓山上这九位住持题刻。

绍兴:佛心本才

题刻:金华宗正伦、彭城颜廷玉、济南石嗣祖、剡溪姚令威同游鼓山。绍兴乙丑孟夏十三日,是日观才老入院。

这是绍兴乙丑即绍兴十五年(1145)的题刻,位于灵源洞最出名的蔡君谟游鼓山楷书题刻旁,是很具画面感的篆书石刻。“观才老入院”,简直是把文字写成了“动态小场景”——仿佛看到当年众人目送鼓山第二十五代住持佛心本才(才老)缓缓走进寺院的画面,既有石刻的静态古朴,又藏着人物活动的动态感,一下子就把远在九百年前的场景拉到眼前了,这种文字和画面的联动真的很妙!

才老俗姓姚,观瞻者有姚令威。据史料记载,姚令威“博闻强记且工篆隶”,我想这篆书当是出自他手。纵长对称的字形、圆转匀净的线条,具古朴庄重之感,与这段历史语境相得益彰。

淳熙:直庵元嗣

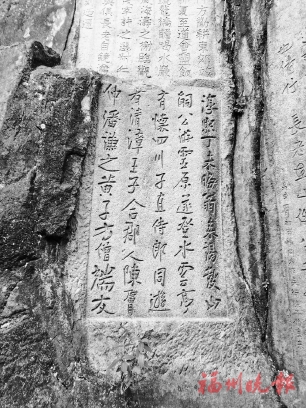

题刻:淳熙丁未,晦翁来谒鼓山嗣公,游灵原,逐登水云亭,有怀四川子直侍郎。同游者清漳王子合,郡人陈肤仲、潘谦之、黄子方,僧端友。

这段记录朱熹(晦翁)拜访第三十五代住持元嗣(嗣公)的题刻,位于石门与水云亭之间,《联芳集》载元嗣“品学道德甚优”,是赵汝愚和朱熹雅重的僧人。淳熙十四年(1187),朱熹来到福州欲拜访赵汝愚,但此时赵汝愚已调任四川任制置使。朱熹便在鼓山石门留下题刻,表达了对赵汝愚的思念之情,文中提到了元嗣(嗣公)。福州乌山上有石刻形容嗣公“硬竖脊梁,真衲子中铁汉也”。这是对僧人品格的高度赞誉。这里的“硬竖脊梁”,形容在面对外界压力、诱惑或困境时,始终坚守佛法信条与人格底线,不弯腰妥协;“铁汉”则强调其心性如铁般刚强,凸显出这位僧人在精神层面的坚韧与风骨。

嘉定:枯禅自镜

题刻:嘉定甲申春,郡守胡榘仲方劝耕东郊竣事,因至鼓山,与西宗赵师夏至道会盟,饭于妙峰阁,访灵源洞,度蹴鳌桥,瞻喝水岩,探涌泉亭,历石门,登天风海涛之榭,临观久之。别驾沈柔、孙明夫茂宰、许之选叔仁、陈宗道原仲、郑崈谦仲与俱,长老自镜瀹茗于半山亭,申漏下二刻乃还。

此题刻颜体结构拙味甚浓,笔法纤细,位于前述直庵元嗣题刻上方。引起我注意的是,这位第四十一代住持“枯禅自镜”四字很有禅意。查资料,“枯”意为干枯,如同草木干枯般没有活力,同时还有“去除妄念、返璞归真”之意,“自镜”即反思是否契合禅理与本心。当游客抬头看到“长老自镜瀹茗”,书法的拙、名字的禅、场景的雅交融在一起,古意幽然,让人感受到那份穿透时光的宁静。

淳祐:广慧德融、北山宗信、不群清越

题刻一:淳祐甲辰重阳日,郡别驾临邛杨遵,约长乐黄师慤、乡僧德静来游鼓山之灵源洞。男猷童、孙嘉老侍行,住山德融汲泉酌茗于此。(石刻位置:灵源洞上方左壁)

题刻二:淳祐丁未孟冬朔,止泓赵希衮偕客王复、陈士挺来游。子与谏、与諽侍。住山宗信,僧显辉、智灯。(石刻位置:国师岩旁)

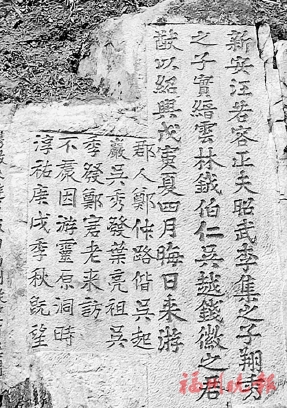

题刻三:郡人郑仲路偕吴起岩、吴秀发、叶亮祖、吴季发、郑窘老来访不群,因游灵源洞,淳祐庚戌季秋春望。(石刻位置:灵源洞上方左壁。注:“群”字为异体字,题刻前特意留空,以显示对“不群”的尊敬)

淳祐年间鼓山涌泉寺的三位住持广慧德融(第四十二代)、北山宗信(第四十三代)、不群清越(第四十四代),依次接任住持之位,共同推动了寺院的发展。从题刻可见,德融以“住持”身份为福州“别驾”杨遵汲泉酌茗,宗信陪赵希衮等士人同游,不群清越则得到郑仲路等乡贤专程拜访。这种高频的“士僧互动”(如品茗、论禅、纪胜刻石),是古人的一种雅兴。住山宗信这一幅隶书,我最为喜欢,其中“冬”字左撇右捺很是灵动。

开庆:无关普门

题刻:鄱阳汤汉以使事过鼓山,观天风海涛之壮,遂登大顶峰,尽得奇观,同游者眉山宋辉、上饶郑日新、长乐陈坚、潘夕卿,开庆己未四月十三日,住山普门立。

此题刻位于灵源洞石磴下方“灵泉法雨”处。我当时坐在石凳休息喝水,隐隐约约见“使事过”三字的痕迹,顺着线索,竟关联到第四十六代无关普门住持的记载,意外补全了开庆年号的题刻脉络,这份惊喜让人难忘。此题刻正对着“莘老、德孺、景述元丰己未岁季秋戊子日同游”石刻。其中“莘老”指的是孙觉,时任福州知州,元丰二年九月,他与德孺、景述一同游览鼓山,并在灵源洞留下了上述题刻。从北宋元丰二年(1079年,孙觉“莘老”题刻的己未年)到南宋开庆元年(1259),相隔3个甲子180年。这180年是宋王朝从“元丰改制”到“偏安江南”,再到逐步走向衰落的关键阶段,发生的诸多事件恰好印证了“事过境迁”的厚重。鼓山灵源洞的两方“己未年”题刻,如同两把时空钥匙,分别锁住了北宋中晚期的治世余温与南宋末年的危局阴霾。

相隔三个甲子(180年)的字迹,不仅是仕宦与释子同游的痕迹,更串联起宋王朝的沧桑变迁,让冰冷的岩石成为承载历史记忆的鲜活载体。

咸淳:介石法琪、皖山正凝

题刻一:刘震孙行部过此,与客徐汝乙、钟文珍、林起予、郭玗来游,住山法琪,咸淳二年二月八日。(石刻位置:听水斋附近)

题刻二:咸淳癸酉季春望日,延平廖邦杰以度节行部,舣舟鼓山,诣祝圣所,伸虎拜之恭,因登大顶峰,三山赵时沺、莆田郑希点、莆田叶涣、合沙曾琮从,住山正凝、东山慧昌、北山明鉴。(石刻位置:石门附近)

听水斋下方有块被水冲斜的巨石,有些文字被遮掩。根据可见的“刘震孙行部过此”数字,才知是第四十九代“住山法琪”。书上载,其为“闽安镇人,姓吴氏,历主数寺,莫非继废,靡不具兴”。这句话是在称赞法琪住持寺院时,专门接手衰败荒废的寺院,且每一次都能让寺院恢复生机、重新兴盛,突出了他善于整治、复兴寺院的功绩。

石门附近第五十代住持皖山正凝题刻静静地依在路旁,偶尔有几片树叶落在字里行间,显得岁月静好。咸淳九年(1273),南宋已濒临灭亡(6年后即崖山海战),但题刻中仍见“伸虎拜之恭”的礼仪、“登大顶峰”的雅兴,既反映出福州作为东南重镇,此时仍维持着相对稳定的社会秩序,也体现出鼓山寺院作为“文化地标”,在乱世中依然承担着维系地方文化认同的功能。

这些题刻不仅是文字的留存,更是南宋鼓山禅林氛围、文人交往与时代变迁的缩影。每一块刻石的发现、每一个异体字的辨认、每一段史料的印证,都像是与南宋参与书写镌刻的官员、士大夫、高僧、工匠对话。他们是将思想、情感与技艺凝固在石头上的记录者,让这段寻刻之旅真正有了分量和意义。如今将这些整理分享,也希望能让更多游客读懂鼓山石刻中的历史温度。

《福州晚报》(2025年10月25日 A07版 闽海神州)