项南,上世纪80年代曾任福建省委第一书记。他一身正气、两袖清风,大胆改革、“松绑”放权,让福建一跃成为中国改革开放的前沿阵地。正如他生前喜爱的诗句“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”,项南虽然离开福建、离开人们已多年,但在福建老百姓心中,他始终不曾离去。项南独特的个性魅力,吸引着人们持续地研究他,福建省委党史方志办副主任、福建省作协副主席钟兆云就是其中的一位。

2025年11月10日,钟兆云书写项南的纪传体新作《公仆榜样》经多年耕耘,终于与读者见面。在改革开放47年后的今天,我们为何仍需要阅读项南?他的改革智慧与担当精神,对当代社会有着怎样的启示?曾获“中国好书”奖、中宣部“五个一工程”奖的钟兆云,如何还原历史与反思历史?记者对话钟兆云,和他一起触碰真实的项南,梳理这位改革先锋留给我们的精神财富,揭秘《公仆榜样》背后的故事。

《公仆榜样》封面

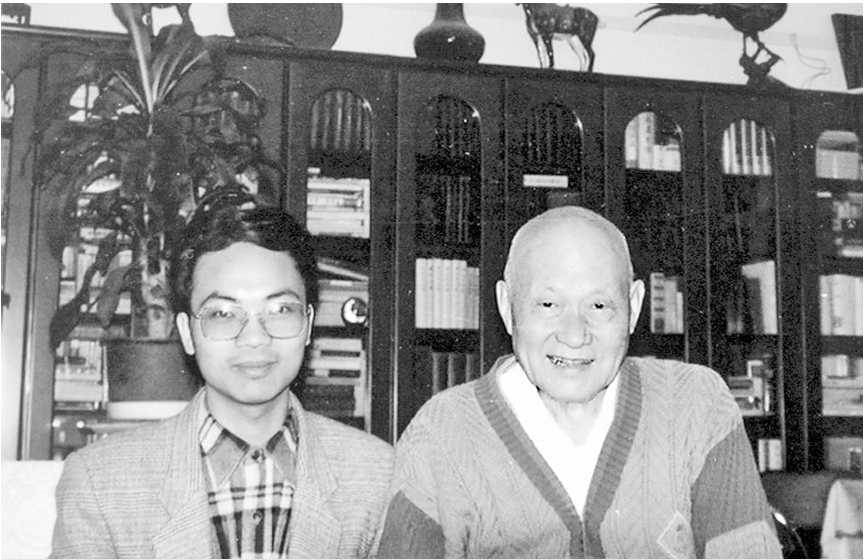

1997年11月3日,钟兆云采访项南后合影。一周后项南逝世。(此图为项南夫人汪志馨所摄)

记者:是什么契机促使你决定写这本书?在你心中,项南是一位怎样的人?与以往关于项南的著述或回忆录相比,《公仆榜样》在视角、材料或观点上,有哪些新的突破和独到之处?

钟兆云:2016年,我就开始写这本书,想着能作为2018年项南同志100周年诞辰、也是中国改革开放40周年时的献礼。项公这一百年,新中国和改革开放这些年,走得皆不容易,却为今天静好的岁月奠定了基础。我得郑重地完成一次致敬,古诗说得好,“乾坤万里眼,时序百年心”。

项公是我的精神偶像,他作为革命者、改革家一生所展现的表里如一的忠诚、干净、担当,像明灯一样照耀着我前进。1997年11月10日,项公逝世当天给我留下“绝笔”——为我的新书《农民知己邓子恢》作序并写了个短札,让我异常感动。我在灵堂望着他的遗像说,要为他写一本书。从北京回福建后,我就和同事王盛泽联手写作《项南在福建》一书,在项公逝世一周年时出版。这是最早的一部项南传记,但带给我的却不是荣光,而是各种打击。当年我才28岁,在众多领导和读者的支持、鼓励下挺了过来。

项公是个大写的人、光风霁月的人。随着对他的研究不断加深、采访不断增多,以及自身阅历和识见的丰富,我继和夏蒙创作《项南画传》之后,仍有着一种强烈的冲动,想自己来单独表达,着重反映项南逝世20年来干部群众对他的记忆、评价,从“政声人去后,民意闲谈时”的角度来讲好党的高级干部留在人间的真实故事。当初取名《项背——一位省委书记的来来去去》,曾获中国作协重点扶持项目。初稿完成后,通过征求各方意见及送审,到今天才出版,可谓“十年怀胎,一朝分娩”,其中甘苦自知。但我很骄傲,能写出这样一本书;也很感恩,能获准出版这本书。与以往写传时的稍显激烈相比,这本书更冷静,更客观,尽可能回到历史现场,用当事人的视角来引导对具体事件和后续效果的评判,避免过多涉及具体的人事纠纷。

记者:现在重新审视项南在福建的改革,你认为留给我们最重要的启示是什么?哪些经验对今天中国的改革开放依然具有镜鉴意义?

钟兆云:我个人认为最重要的启示是:“舍我其谁”“敢为人先”的开拓精神、“苟日新,日日新,又日新”“为有源头活水来”的解放思想、“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”“我将无我”的牺牲意识,以及“嘤其鸣矣,求其友声”团结向前的结合。常说福建人“爱拼才会赢”,作为改革开放之初先行省份之一福建的“火车头”,项南的拼劲让人感动,他的智慧、超前意识更是让历史击节赞叹。那个时候,福建在摸着石子过河时勇毅地“杀开一条血路”,打好“侨牌”和“台球”,在让福建了解世界、让世界了解福建中,创造了先进通讯全国领先、举债兴建机场等诸多全国“第一”,产生了大念山海经、松绑放权等诸多“经验”,这些都对兄弟省份产生了借鉴作用,对中国的改革开放也产生了巨大影响。项南在福建5年时间,创造了多少物质和精神财富啊,简直让福建两个文明双丰收,他和福建都可以说没有辜负中央的嘱托,完成了“先行”的历史使命。他创下的许多经验在当下仍有参考价值。

记者:项南身上所体现的“解放思想、实事求是”的精神,对当下的干部群体有何启示?项南非常重视知识分子和科技创新,称之为“以智取胜”,这在建设创新型国家的今天,显得尤为珍贵。对此,你怎么看?

钟兆云:解放思想和实事求是一样,关键是真正履行,不是说一套做一套,什么都要等上面指示、等文件规定才行动,甚至有的给了政策都还瞻前顾后、裹足不前。项南是用好中央当时给予的“特殊政策,灵活措施”的典范,并且善于“以智取胜”,借力借智借势。相比当年史无前例的改革开放,当下哪怕进入了改革的深水区,各级领导者依然能在见贤思齐中寻找到前进的方向、精神的依托。一个领导者的解放思想和实事求是,并不是说来就来、说有就有的,这是一种从政的综合素养,是长期实践和思考的结果,是从群众中来、到群众中去的不二法门。在建设创新型国家的今天,在“十五五”绘就的宏伟蓝图中,项南当年倡导的“以智取胜”和“不拘一格降人才”之举,依旧不过时,我们在效仿中还应赋予新意。

记者:离开福建领导岗位后,项南晚年依然心系扶贫、环保等公益事业,是什么力量使他能葆有这种赤子情怀?

钟兆云:项南出生在革命家庭,很小就离开家乡跟着父亲革命,知道革命的目的就是要让百姓过上幸福的生活。而被称为“第二次革命”的改革开放,可以说是让百姓过上幸福生活的加强版。面对当时大面积的贫困现象,他晚年决心“还债”,“不辞辛苦出山林”,毅然投身扶贫,白手起家创办中国扶贫基金会,奔走在全国老少边穷地区,长年为老百姓“撑伞”,为我们党在新时代取得脱贫攻坚战的胜利,奠定了必要的基础。项南“愿得此身长报国”的赤子情怀,正来自他的不忘初心。

记者:在写作时如何处理历史评价的争议性问题?如何平衡叙述的客观性与作者的情感倾向?

钟兆云:人民文学出版社编辑付如初曾对我说过一句话,颇能引发我的共鸣:“主张改革并锐意改革的人,当然值得我们的尊重和推崇,但另一面的人,也不应该受到我们的轻慢。尤其是,我们现在的人,不能因为看到了改革开放的成果,就只肯定改革派,这成果当中,也有保守派的努力。如果当初他们没有责任感,没有不同声音,改革开放会不会如脱缰的野马呢?”在诸多鼓励和启迪中,我写作此篇,不为切回历史原点,也不为沉湎流金岁月,更多的是想向主人公和他那一拨先锋人物表达敬意,同时对争议性的人和事也赋予温情,力求客观叙述,这也是做成一部经得起检验的“信史”的基本要求。

所以,这本书不仅是献给项南,也是献给中国改革开放、脱贫攻坚及革命先驱们。

记者:写作中,你采访了项南的亲朋好友、同事以及许多曾经与他有过接触的人,是否有些故事或细节,最终虽未写入书中,却深深打动了你?在写作中,如何还原项南的语言风格和个人魅力?是偏重史料,还是基于大量口述进行再现?

钟兆云:项南主政福建之初,拨乱反正、平反冤假错案、反腐,以大无畏精神破局、以五湖四海的胸襟团结各方力量,有“项大胆”“项青天”之誉,却也因此得罪人。从他的人生际遇、官场沉浮中,看人性的复杂、历史的吊诡,让人感慨不已。

在写作中,适当借鉴穿插了项南的有关讲话稿,尽可能贴近他的语言风格。史料必须可靠,大量的口述也要和史料相结合,重要事实和相关论断,还得求证再三,书中很多是第一手材料。

记者:项南的哪些改革设想,由于时代局限未能完全实现,但在今天可以继续深化或推进?

钟兆云:项南主闽伊始,就提出首先集中精力抓紧建设一批重大基础设施工程,努力改善福建的交通、通信、能源条件,改善投资环境。他为此宵衣旰食,夙夜在公,在一次重要会议上曾动情地说:“把这些建设搞好了,死了才能瞑目!”

福建在搞基础设施建设的征途中,并非一帆风顺,时不时便存在针尖对麦芒式的争论。其实,这不仅是福建,广东当时也都有,这是时代局限给中国带来的阵痛,但当改革往前冲时,当年未竟的改革设想和蓝图,也开始往前推进了。最突出的如福建建设高速公路问题,从全国率先提出,到滞后完成,再到后来居上,这个圆终究还是要补上;再如项南生前念兹在兹的厦门“自由港”建设,在党的十八大之后,终于以“自贸区”的形式告慰他的在天之灵。甚至,项南率先开启的对台经贸、隔海竞赛、赶超台湾等石破天惊之举,以及把福建建成“统一祖国基地”的蓝图,也在一代代人的力行中不断画圆,“功成不必在我”。

记者:你希望通过这本书,向读者,尤其是年轻一代,传递哪些核心信息和精神价值?了解项南,读懂项南,对于鼓励当代青年勇于创新、担当作为,有什么特别的激励作用?

钟兆云:项南生前是个特别喜欢走近年轻一代、也是深受彼时年轻一代喜欢的高级干部。不管是在团中央工作,还是到福建,抑或是后来投身扶贫工作,他在大小学校的演说,总能获得如雷掌声。

当年,为了号召青年人争当改革开放的先锋和主力军,项南曾特地为《福建青年》杂志写了《论开创》一文。文中写道:“开创,是没有先例的。所以没有直路可走,没有现成饭可吃。旧思想、旧传统、旧习惯是强大的,但只要我们敢闯、敢冲,敢于解放思想,甩掉一切陈规陋习,同旧思想、旧习惯彻底决裂,我们就一定能取得最后的胜利。开创,就是当先锋,当带头人,敢于改革……未来的20年,谁将跑得最快?这就要看谁是开创者,要看谁能抓住时机,在世界新的技术革命的严峻挑战面前,采取革命的、针锋相对的对策。”

哲学家尼采断言:“有的人死后方生。”诗人臧克家说:“有的人死了,他还活着。”我总觉得项南并未远去,一直亮亮地活在我的心里。我相信读过此书的年轻朋友,会有共鸣、共情。

我尤其希望那些立志从政者,能多一些人并且早一些读到此书,见贤思齐,望其项背,“退将复修吾初服”,像他那样做人、为官,才能行稳致远。

(记者 刘玉纯)

《福州晚报》(2025年11月10日 A07版 二梅书屋)