作者:陈友良

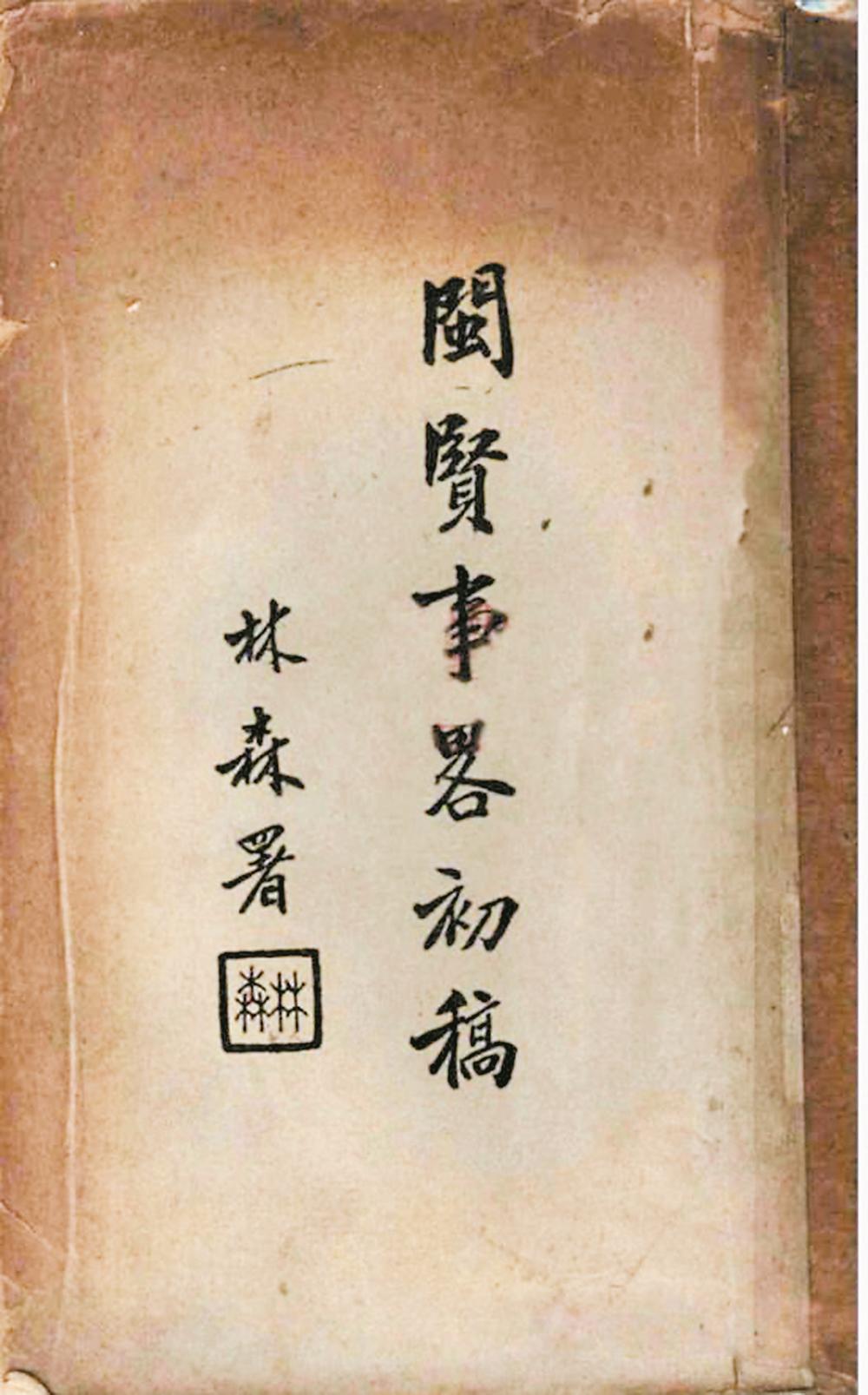

《闽贤事略初稿》封面(林森题字)

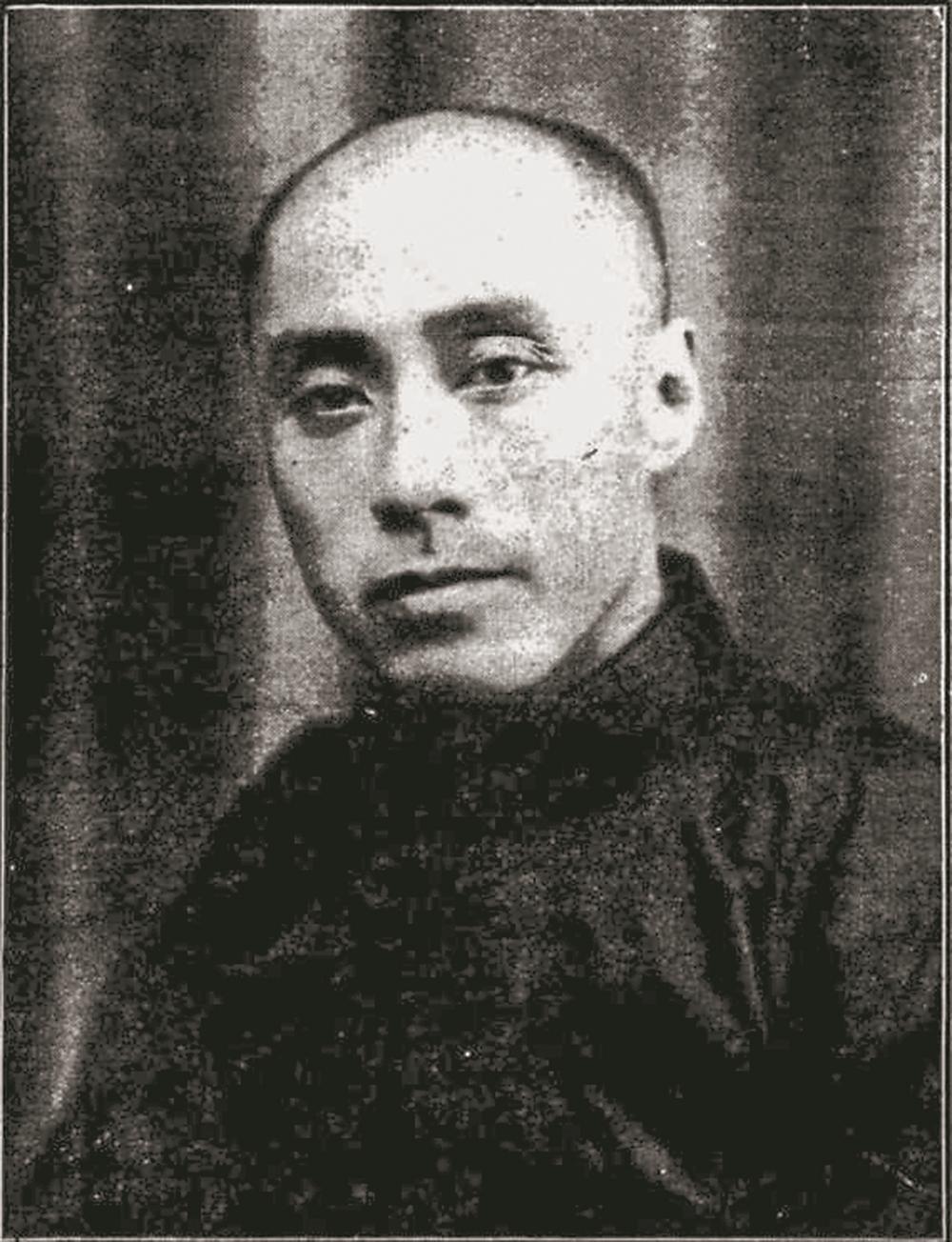

郑贞文(字心南)

1935年5月,一部定价为大洋七角的《闽贤事略初稿》在上海商务印书馆出版发行,编纂者为时任福建省政府教育厅厅长的郑贞文先生,书名由国民政府主席林森亲自题写。

上海《早报》对该书进行推广,指出国民政府通令各省编纂乡贤事略,旨在通过乡贤德行事迹教育青年,重振“民族的自信力”。该书虽专录闽省历代乡贤事迹,但所载人物皆有益国家民族,既可供各地中学作为教材或参考书,亦可为民众“作为行事处世的榜样”。

1936年初,由浙江省立图书馆主办的《图书展望月刊》在介绍该书时提道:“各省之有乡贤事略之编者,现仅皖、闽、浙诸省已出书,他省独在编辑中也。”这表明福建在这一全国性的乡贤文化编纂活动中,不仅响应速度快,而且成果质量也特别显著。

福建乡贤文化编纂活动的直接动因,是国民政府的一份全国性政令。1934年6月15日,国民政府军事委员会南昌行营发布通令,要求全国各省按中学教科书体裁编辑历代乡贤事略,每省最多30人,并酌选清末民初有功民国者2~3人,由此拉开全国性乡贤推选运动的序幕。福建省响应迅速,省政府接令后,立即“转饬教育厅遵办”。

7月23日,郑贞文以福建省政府教育厅的名义向各县政府转发通令,并要求“于文到旬日内,将关于国家民族与人伦政治经济之历代乡贤,选择数人,抄录其事略全份送厅,以凭编辑”。同时,他在教育厅内组建“编纂委员会”,指定厅员6人,包括汪涵川、魏宪章、林瑊、林元麟、高仕煊、赵声铮,“充任编纂委员,搜集材料”。

9月24日,《福建教育周刊》报道称,经多次会议研讨确定,已遴选出历代乡贤30人及民初有功民国者2人,拟将其姓名呈报省政府并转呈南昌行营,又称:入选闽贤的事略也已交各委员“分任编纂”,“遵照规定合于中学教科书体裁办理,不日即可脱稿”。从通令下发到完成遴选仅用时两个月,其高效运作可见一斑。

然而,这份名单并非南昌行营收到的最终版本。实际上,直到1935年4月14日,南京《中央日报》才揭橥闽省呈报的最终33人乡贤名单。同一天,国内其他主要报纸,如《京报》《汉口中西报》《时事新报》等,也纷纷报道了这一消息和名单。与《福建教育周刊》先前公布的名单相比,新名单中更换4人、新增1人,显示编辑团队在此期间经历多轮讨论与修订。

郑贞文事后坦承,因各地选送乡贤远超限额,教育厅“未报行营者尚有十余人”,这些人物“考其言行,俱足为后人钦式,殊难有所轩轾”,因此在出版时采取了灵活处理:“兹将编辑原稿计五十一人(附列者在外),统行汇辑付印。”他尽可能地收录更多福建历史上的重要人物,所谓“附列者在外”,即指在这些乡贤正传之外,再以“附传”的形式记录更多人物。

1935年5月,《闽贤事略初稿》初版由商务印书馆正式出版,计收录福建乡贤51人,附传19人,总计70人。

在《闽贤事略初稿》序言中,郑贞文清晰地阐述了选材标准:“编中所选乡贤,皆系史乘著名之人,或偏重功业,或偏重学术,或偏重气节,要以道德为准。”他视道德为一个在功业、学术、气节三个维度上动态展现的价值体系,而非一成不变的伦理规范。同时,他还强调了选材时应具备历史意识,提出“从历史观察,人才每与时势有关”,要求根据福建历史发展的关键时期来遴选代表性人物。

唐代作为福建文化发展的起点,入选4人,选材聚焦“地域开拓”与“文教初兴”双重主题:“福建地方,至唐方见发达,故取材自唐始。陈元光父子四代开拓漳泉,陈岩平黄巢之乱,镇守福州,皆有裨于国家。林蕴、欧阳詹致力学业,于文化亦为有功。”

两宋时期,乡贤入选多达18人,集中彰显了“海滨邹鲁”的文化气象和多元道德模范。首先是道学传承的人物谱系,“由陈襄树其先声,以后杨、游接河洛之传,李侗、黄幹、蔡元定、刘子翚诸学者继起,树立人伦标准”。其次具列学术、文学、科技、政治等领域的人才,如胡安国、郑樵、袁枢、真德秀、刘克庄、苏颂等人,“文章经济,蔚然作者之林”;又如蔡襄“政绩卓著”、郑侠“直声震人”等吏治典范。再次是表彰士人的气节操守与爱国遗民精神,“南渡以后,李纲出处动关大局,刘子羽、吴玠保守川陕,刘韐、陈文龙拒敌死节,谢翱、郑思肖爱国遗民,尤足光耀史册”。

元代因年代较短,入选1人,“卢琦循吏,亦有足称”。有明一代,选材9人。明代前期,“蔡清理学纯粹,叶向高相业昭著,王慎中文章彪炳”。中期,海寇祸闽,则有张经、俞大猷、陈第的抗倭御侮壮举。末期,唐王朱聿键流亡福州,建立隆武政权,曹学佺、黄道周辅佐新政,并投身抗清,最终殉节。而郑成功抵抗清军,并驱逐侵台的荷兰殖民者,“功虽不成,有光民族”。

值得注意的是,明代选材突破传统士绅范畴,首次纳入海外华侨代表潘和五,表彰其海外抗暴求生的精神:“国内不靖,浮海日众,史纪潘和五义侠之事,亦足引重华侨。”郑贞文在按语中指出,华侨群体“其间不少杰出之人,足以表现民族性者,惜历代施行海禁,国史少所表彰”,因此在潘和五正传后附记陈聚良、黄乃裳、林推选、陈新政4位近代华侨,既纠正了传统史观对华侨的忽视,又强化了海外闽人与故土的情感联结。

清代乡贤选材11人。首先表彰福建士人的“忠贞守节”精神,“明清交替,李世熊、张鹏翼闽西学者,亦即先朝逸民”。其次重点讲述理学道统的延续,“李光地、蔡世远、孟超然倡行宋学,皆有学案”;以及乾嘉道时期的学者本色,“伊秉绶以儒林作循吏,陈寿祺以经学修省志,立言立功,亦有可取”。再次,对晚清乡贤的选材,尤其重视他们的“特别事功”,如“蓝鼎元区画半台,林则徐焚禁鸦片,沈葆桢创办船政”,以及陈化成“以抗英死难上海,有功民族,尤为显然”。

清末民初乡贤选材,以有功民国为标准,收录3人:“清末黄花岗一役,闽人居半,林文为其魁。辛亥革命,林述庆起义镇江,黄钟瑛以海军附党。”此外,郑贞文又采用了“附传”体例,收录了方声洞、林觉民、陈更新等9位黄花岗烈士的传记。这一体例创新不仅突出了3位主要人物的关键角色,还通过附传烈士的群体形象,共同彰显了闽人在辛亥革命中的重要贡献。

女性乡贤选材5人,郑贞文指出:“史书代有列女,本省志乘所纪,亦不乏贤明妇女。故如林默之孝,林义姑之义,晏氏之才,莆田蔡氏、福清林氏之为贤母良妻,选编数人,以树女界之范焉。”虽仍未脱离“贤妻良母”的传统价值取向,且选材范围时代有限,但将女性群体纳入公共教育的视野,体现福建地方文化对女性品德的重视。

在各省乡贤文化的推选与编纂过程中,争议在所难免,福建亦不例外,但正如郑贞文在《再版弁言》中所言:“微有批评。”

有一种批评声音来自政府部门人员,如郑祖荫、李爱黄等人,认为闽贤选材的程序不够民主,选材有遗漏与不当之处,并向省政府呈请“仿照江苏办法,将所编乡贤人名,先行宣布,供省内外闽籍人士从长讨论,再行决定”。

也有来自学界的批评。1935年11月,厦门大学教授薛澄清在天津《大公报·史地周刊》上发表《福建二十五先贤拟目及其说明》一文,对闽贤的选材问题提出了自己的见解,并建议增补人选。对比两份名单,薛澄清所提出的25位闽贤中,有20位与郑贞文的选材重叠,这表明在闽省乡贤选材上存在核心共识。然而,仍有5位人选未重叠,包括李贽、陈梦雷、陈念祖、杨荣、施世纶。从薛澄清所拟乡贤标签来看,他们分别代表了思想家、著述家、医学家、名相和良吏等不同领域。

薛澄清的意见折射出不同历史认知间的张力。他委婉批评传统选材“泥古”“拘于成见”,指出“史书以为定论者,有时亦不尽可靠”,主张“昔人认为妖人叛逆者,尤须重新估其价值”。这一观点深受五四以来“思想解放”与“疑古”思潮影响,核心在于薛澄清强调的“治史者之责任”,即治史者不应被动接受传统叙事,而需以科学精神“重新估定”被埋没的人物价值。

在思想解放的前提下,薛澄清力主历史上有道德争议的李贽、陈梦雷等人入选闽贤。他评价李贽“思想豪放,不拘守一家言”,“自王充以来,思想之解放,以及怀疑论之主张,无出其右者”,在当下发掘李贽的“学问思想及其批评精神”是“闽省之荣”。针对陈梦雷因“附耿精忠”被斥为“叛逆”,薛澄清分析认为这实为似是而非之论,强调应重视陈梦雷的学术功绩,“陈氏以编著《古今图书集成》一书为其最伟大之工作,故可称为著述家。夫以一人之精力,成此巨著……为类书中之巨擘也”。

尽管存在争议,《闽贤事略初稿》依然广泛传播。郑贞文后来回忆:“其后因社会上需要此书的人颇多,一九三六年,就原书略加修订,增编陈梦雷、施世纶两人,交上海商务印书馆出版,销行全国。”薛澄清提出的部分人选建议得到了采纳,这反映出编纂者对学术界批评的开放态度。不过,修订版直到1938年9月才由商务印书馆正式发行,延迟原因虽无明确记载,但1937年全面抗战爆发导致出版业停滞,可能是重要因素。

(作者单位:福建师范大学社会历史学院)

《福建日报》(2025年11月11日 第12版:理论周刊·文史)