作者:危砖黄

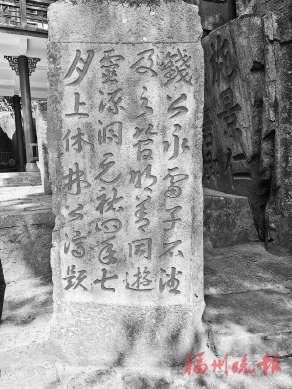

灵源洞“林公济题”摩崖石刻。

潘及之的名字也出现在乌山柯述(字仲常)等人的题刻中。

在鼓山灵源洞灵源口一块竖立的岩石上,刻着一幅漂亮的行草,面向南,文曰:

钱公永、雷子石、潘及之、管明善同游灵源洞,元祐四年七月上休林公济题。

元祐四年即公元1089年。上休,宋代官员有旬休日,每十天休息一天,上休是当月上旬的休息日。

钱公永、雷子石、潘及之、管明善四人,是林公济的好友,林公济时任福州知州。从这处题刻的形式看,林公济当是尽东道主之谊,所以把友人写在前面,只在结尾署“林公济题”。

钱公永,生平不详,孔凡礼《苏轼年谱》卷二十九记载他有“风流公子”之称,为钱勰之子。苏轼《点绛唇·再和送钱公永》词云:“莫唱阳关,风流公子方终宴。秦山禹甸。缥缈真奇观。北望平原,落日山衔半。孤帆远。我歌君乱。一送西飞雁。”词中“风流公子”,即指钱公永,意思是说他英俊杰出,富有才学而不拘礼法。

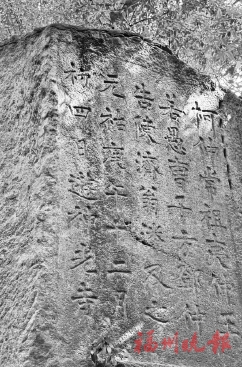

潘及之,生平不详。福州乌石山望潮峰西一方题刻倒是留有他的名字:“柯仲常、祖夷仲、王若愚、曹子方、邓仲告、陈济翁、潘及之,元祐庚午十二月初四日游神光寺。”元祐庚午即宋哲宗元祐五年(1090),是年四月柯述(字仲常)知福州。潘及之既然出现在元祐四年七月鼓山和元祐五年十二月乌山的两处题刻中,那便有可能他在此期间任职于福州,也有可能他是福州本地士绅。

林公济,即林积(1021—1091),字公济,又字功济,福建尤溪人,庆历六年(1046)进士,为尤溪县有史记载的第一位进士,历官江西运判、广东提刑、三司度支判官、库部郎中、太府少卿等。

林积“性廉谨,不苟取”,洪迈《夷坚志》甲志卷十二记载了一个“林积还珠”的故事。故事说的是,林积年轻时入京师,途中住旅店,在床第间发现一个布囊,里面有个锦囊,装着数百颗珍珠,是名贵的北珠。经询问,乃知是一巨商遗落在此的包裹。他灵机一动,对店主说:“这人是我故人,如果他回到店中,麻烦让他到京师庠生馆来找我。”又在店中留下字条,说明自己的姓名、身份。后来,巨商在京师找到林积,林积在府尹的见证下归还了珍珠,“秋毫无所取”。巨商感激不尽,捐钱在佛寺做法事,为林积祈福。林积后来“登科至中大夫,生子乂字德新,为吏部侍郎”。

这个“林积还珠”的故事,后来被改头换面写入《初刻拍案惊奇》,广为流传。

林积是个孝子,曾向朝廷请求邵武军监税一职,以便带父母回家乡奉养,朝廷同意了他的请求。当时的福建转运使爱惜林积之才,让他代建阳知县。在建阳,他曾释放盗贼的母亲和妻子,让盗贼投案自首,改过自新。盗贼感其恩德,为林积建生祠。

元祐三年(1088)三月,林积以中散大夫知福州兼福建路兵马钤辖。苏辙为制敕文《林积知福州》,文曰:“敕某:长乐大藩,七闽之冠,衣冠之盛,甲于东南,工商之饶,利尽山海,然以地狭,故民多不足,俗巧,故使或不称。尔既生于其乡,长习为政,历试列郡,服劳诸卿。今予命尔怀组而归,非独观荣于故乡,盖将责实于来效。可。”这是说,朝廷希望林积到福州任职后要注重实效,而“非独观荣于故乡”。苏辙制敕文《林积知福州》虽是公文,却描写了福州的山川和民情特点,短小而词情兼具,且蕴含了朝廷对林积的期许。公文写到这程度,要有对地方、对人物的洞察力,不愧为苏辙!尤为重要的是,这是难得的苏辙直接描写福州的文献。

在福州任上,林积整顿了寺庙侵占良田、摄取财货的行为。宋《三山志》载:林积于元祐四年(1089)作舣阁,阁上有其题诗。上面的题刻显示,林积元祐四年七月尚在福州,而不是有关资料上所记“四月赴阙”。

林积在京师曾以公事见王安石,“退不复私谒”,“安石虽素器之,终以鲠挺,故不大用”。林积后来任淮南转运使、河南转运使,元祐六年(1091)六月,林积卒于河南任上,归葬尤溪县,乡人在县城建坊纪念。朱熹后来作诗赞之曰:“闽国名臣流宋史,河南载道口碑传。”

《福州晚报》(2025年11月12日 A07版 闽海神州)