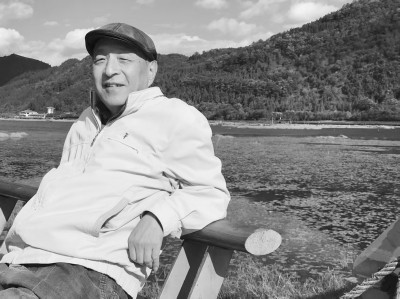

陈福康,福州外语外贸学院郑振铎研究所所长

主持:宋庄

闽籍学人郑振铎(西谛)在抗战时抢救的古书,足以撑起一座国家级图书馆。在我们纪念抗战胜利80周年时,这一事迹被再次提及。作为郑振铎研究所所长,请概括一下您眼中的郑振铎?

陈福康:我忝任的“郑振铎研究所”所长,是建在郑振铎故乡的福州外语外贸学院设立的,应该是全国第一个以郑先生名字命名的研究所。该校还建了一个郑振铎纪念馆,我曾出过微力。您说郑先生在抗战时抢救的古书足以撑起一座国家级图书馆,这正是他非常令人尊敬的一个贡献,这也是当年他本人说过的话。至于我眼中的郑振铎,可用老革命家、大学问家李一氓先生为拙著《郑振铎年谱》所题写的一句话来概括,“郑先生我以为他是中国文化界最值得尊敬的人”!

您是从什么时候开始研究郑振铎的?有什么机缘吗?

陈福康:我从小喜欢看书,看到过“书痴”郑振铎的故事,深感其人可亲。读初中时看鲁迅的书,更知道了郑振铎是鲁迅的好友。1970年代末我考上全国第一批现代文学研究生,当时所学的诸种教材、相关专著几乎都不写郑振铎,甚至连在讲到文学研究会(这本是郑振铎带头发起、领导的)的场合也都不提他,使我感到非常不解。当时可说完全是自学自研,毕业论文就写郑振铎。但一直不很顺利,好在许杰、徐中玉、钱谷融等答辩老师给予好评,才获得了硕士学位。几年后我又上京读博,写学位论文时提出能不能继续写郑振铎。导师一位助手竟鄙夷地说“郑振铎是连三流作家也轮不上的”。不料导师李何林先生听到后,却大力支持我,明确说“郑振铎值得好好研究”。要说“机缘”,恩师李先生这句话就是重要机缘。研究过程中我有幸得到过很多师长的帮助和鼓励。首先是郑振铎哲嗣尔康先生,还有博士论文答辩委员会主席钟敬文先生,力荐出版我研究郑振铎的拙著的刘宣先生、吴泽炎先生等等。这些在拙著的后记中都写了。现在想起有件事我一直没说过,当我把拙书《郑振铎论》寄呈钱锺书先生请教时,他在回信中竟说:“亡友可以不朽矣! 感佩之至!”我当然知道郑先生是不朽的,他绝不因我的研究而不朽,但钱公此语对我是莫大的激励。

多年来您曾撰写了有关郑振铎的多部著作,如《郑振铎传》(获首届中国优秀传记文学奖、第二届全国高校人文社会科学优秀成果著作奖)、《郑振铎年谱》(获第八届全国高校人文社会科学优秀成果著作奖)及《郑振铎与读书》等,在写作中,您发现郑振铎的读书、治学、为人有何显著特点?

陈福康:郑振铎是“五四”诞生的最典型的一代风流人物,是新文化运动的一名真正的战士,又是一名真正的博学者。他对祖国的文化事业有过多方面卓越贡献。就如他的挚友胡愈之先生说的,郑振铎“用一切力量来为祖国创造更多的精神财富”,“是一个多面手,不论在诗歌、戏曲、散文、美术、考古、历史方面,不论在创作和翻译方面,不论是介绍世界名著或整理民族文化遗产方面”,他“都作出了平常一个人所很少能作到的那么多的贡献”。作家端木蕻良认为“中国要是有所谓‘百科全书’派的话,那么,西谛先生就是最卓越的一个”。学者周汝昌感叹“从他逝世以后,心目中似还未见与他伦比的(同类型的)第二位伟大学人——其伟大在于他的文化视野与文学热忱的超常广阔,他的研究范围与气魄,皆非一般小儒可望项背”。郑振铎能取得那么大的成就,我认为首先就与他的爱国精神和进步思想密不可分。这也应该是他最大的特点。

关于这些,您可以略为展开来谈谈吗?

陈福康:那我就仅从郑振铎五四时期的一些活动说起吧。他在北京积极投身学生运动时,就与李大钊、陈独秀有较密切的联系。他多次到李大钊的办公室开会,也曾去陈独秀家里请教。他与张崧年(后为周恩来、朱德入党介绍人)也相熟。他与密友瞿秋白等创刊主编《新社会》等刊,发表文章号召新文化运动者向革命导师马克思、列宁学习,高度评价“信奉马克思的”俄国布尔什维克,认为“这种主义,实在是社会改造的第一步”。他是当时最早翻译发表列宁文章的人之一,又与友人一起最早翻译发表《国际歌》歌词。他参与组织旅京福建学生联合会和旅京福建各界联合会,参与编辑会刊《闽潮》《闽江新潮》。京城报纸曾报道他作为联合会代表去北洋政府外交总长寓宅请愿。最重要的是,他参加过李大钊领导的秘密革命组织的活动,在北京社会主义青年团大会上与李大钊一起被推选为出版委员。与此同时,他开始了文学创作、翻译和学术研究。他在报上介绍西方古代哲学,连载半月之久。他还发起组织了我国新文学史上第一个大型文学社团“文学研究会”。我认为,可以用周恩来评说郭沫若的话来评说郑振铎:“一出手他就已经在‘五四’前后。他的创作生活,是同着新文化运动一道起来的,他的事业的发端,是从五四运动中孕育出来的。”郑振铎后来的文学创作、学术研究、编辑出版、翻译工作等等,也无一不是与他的爱国进步政治活动连在一起的。这些说来实在话长,请参阅我的《郑振铎传》等书吧。

您讲的不少事实,都是您多年研究发掘所得,有些读者也许闻所未闻,确实需要读读您那些书。我还感兴趣想问的是,您好像还出过论述古代闽籍学人郑思肖(所南)、论述中国译学史、论述日本汉文学史等方面的专著,研究领域这样横跨跳跃,是不是也是向郑振铎学的? 激发您写作欲望的是什么呢?

陈福康:我当然要向郑振铎学习,但自知不可能达到他那样的广度和高度。所谓“高山仰止,景行行止”。我研究郑思肖确实也已有几十年了。要说激发我写作欲望的,坦白讲,主要还是孟子讲过的“吾不得已”的“好辩”精神。我写郑振铎,本就是激于流俗辈对他的无知、遗忘、漠视,甚至贬损。我写郑思肖,是愤于一直有愚人甚至恶人诬称他的无与伦比的旷世奇书《心史》是“伪书”。我论述翻译理论史,也强调了长期被人遗忘忽略的郑振铎对译学的重大贡献。至于受中国千年影响的日本汉文学的历史,不仅当今有些日人有意歪曲和掩盖,而且一些国人对此也茫然无知,所以窃不自揆写了中国的第一部《日本汉文学史》。出版十多年后再版,还依然是国内唯一的一部,令人感叹!

还想再问问读者感兴趣的与您读书有关的问题。您本人有“枕边书”吗?

陈福康:家里所有能放书的地方(包括阳台、厨房、洗手间)都放书,已经几乎放不下了,枕边当然也放书。我读书较杂,枕边书经常变动,但基本都属文史类。现在随手在枕边翻查,见到有好几本楹联(对联)方面的书。

那看来您是非常喜欢对联?

陈福康:确实,老来有暇,对楹联越来越感兴趣。楹联其实是一门综合性艺术,包括文学、书法以及雕刻等。这里只说文学,即联语本身。我认为它应归属于诗,是中华文化独有的二句型杂体诗。对偶句是对联的初始。不用说五经及先秦诸子,我在甲骨文中也找到了对句。对联具有极强生命力和普及性。它是高雅的,又最通俗实用。中国古代所有的宫殿、官府、孔庙、宝刹、道观、楼阁、亭台都必有它,下至普通茅舍、墓庐也可以有它,连祭祀、节庆、升迁、祝寿、婚丧也离不开它。试问世上还有哪个文学品种能像它这样? 它其实很难写好,同时它又是自由的。对联从来就深通我中华阴阳哲理,其最本质且唯一要点就是“对”。表现为二:一是骈仗,即词性相对;二是平仄,即字声相对。万事万物本皆可对。

又是一个说不完的话题了。不知道您会不会为对联也写一本书? 我还很想问,郑振铎也喜欢楹联吗? 您有没有写过关于郑振铎的对联?

陈福康:七十而从心所欲不逾矩,寻常则得意惟知宜对联。(这就是一副联,上比用孔子语)我确实在考虑是不是为此写本书,也已经发过一些文章了。郑振铎的故乡福州和出生地温州,都是明清以来楹联创作的重镇。郑振铎回忆自己少年时曾“随长者们作诗钟。方解平仄,乃亦喜赋咏物小词。随作随弃,也不复存稿”。所谓“诗钟”就是一种对联。可知他从小喜欢对联,也受过专门的训练。我也学着写过一些对联,也随作随弃。关于写郑振铎的,今记得一二,献丑在此,仅以表达我对郑先生无比的崇敬:

鲁党从来天下脊郑公元是古之儒斯联化用东坡名句。周作人曾攻击拥戴鲁翁的进步文人为“鲁迅党徒”,而鲁翁则盛赞古往今来仁人志士为“中国的脊梁”。

书生报国毛锥同于戈戟烈士捐躯热血化作碣碑上比为抗日战争时郑公所写名句,予每诵之而肃然起敬。斯联上下逐字平仄相对。

《中华读书报》(2025年10月29日 03 版)