作者:苏静

“蓝田”二字题刻上方还凿刻了一个圆球,像是一轮冉冉升起的红日。

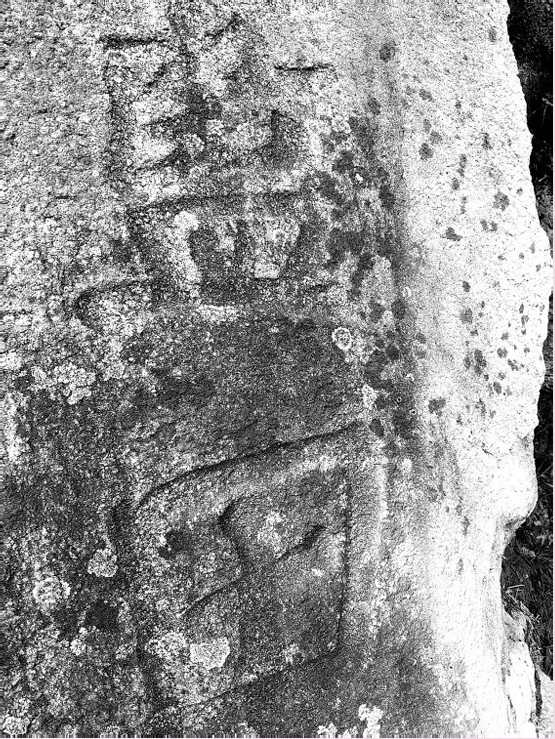

石上题刻“蓝田”二字笔力沉雄。

福州市长乐区金峰镇蓝田村(今名兰田村)后的金钟山,常常被云雾缭绕。山上半山腰一块巨岩历经七百多年风雨冲刷,石上题刻“蓝田”二字依然笔力沉雄。其左下方“三山潘牥书”五字已斑驳难辨。这块被列为长乐区不可移动文物的摩崖石刻,不仅是古代文人的手迹留存,更是一部镌刻在石头上的地方文化史,见证着“蓝田种玉”的理想在乡土社会的生根结果。

(一)

题刻者潘牥何许人也?答案是:南宋探花郎。

潘牥原名公筠,字庭坚,号紫岩,闽县(今福州)人,祖籍长乐三溪。因避宋理宗赵昀名讳,依梦中所得“方牛首”之兆改名“牥”,后以字“庭坚”行世,与北宋黄庭坚同字,隐隐透出跨越时空的文学追慕。

南宋理宗端平二年(1235),潘牥在殿试中写下“竹才生便直,梅到死犹香”的诗句,这句即兴而作的联语,恰如他短暂而刚直一生的写照。这年他高中进士第三名,成为福州历史上为数不多的探花郎。《后村千家诗》记载其“幼有隽才,读书五行,终身不忘。作文未尝起草,尤长乐府”,少年时期已显露不凡的文学天赋。

潘牥的仕途因直言敢谏而充满坎坷。殿试对策中,他直指朝政弊端:“陛下手足之爱,生荣死哀,反不得视士庶人。此如一门之内,骨肉之间未能亲睦,是以僮仆疾视,邻里生侮。”这番话虽切中时弊,却触怒权贵。殿中侍御史蒋岘弹劾他“姓同逆贼,策语不顺”,将其与“逆贼”潘壬牵强联系。他虽未获重罪,但仕途就此受阻。他历任镇南军节度推官、衢州推官等职,皆未赴任,后任浙西茶盐司干官、太学正等职,始终未得重用。

即便仕途不顺,潘牥仍坚守士人担当。宋淳祐六年(1246)日食发生时,他借古喻今,应诏上封事:“熙宁初元日食,诏郡县掩骼,著为令。故王一抔浅土,其为暴骸亦大矣。请以王礼改葬。”他恳请以王礼改葬宋理宗之侄赵竑,展现出超越政治派系的人文情怀。正当丞相游似欲重用他时,这位43岁的文人却猝然卒于潭州通判任所,英年早逝。《后村千家诗》将其与张九成、王十朋并列,可见其文名之盛。

潘牥的文学创作与其人格高度一致。他在代表作品之一的《题陈图南鼾睡图》中写下“此回天下地无事,可是山中睡得牢”,借陈抟典故含蓄地表达对时局的忧虑;又在《春花秋色》中写下“似觉山桃野杏非,耻将浓绿眩群姿”,以梅花自喻,彰显不媚世俗的品格。这种“宁折不弯”的精神,为他日后在金钟山留下题刻埋下伏笔。据记载,潘牥曾与白玉蟾等文人在彭耜的宴席上“掀髯抵掌,伸纸运墨如风”,其书法想必也如其诗文般,兼具刚劲与灵动之美。

(二)

蓝田村曾名南田,宋绍兴年间(1131—1162),蓝田陈氏八世祖陈坦然将其改为“蓝田”,取自“蓝田种玉”的古老典故,为这片土地赋予了深厚的文化寓意。《搜神记》中“蓝田种玉”的传说象征着对美好品德与家族兴旺的双重期盼,这一改名举动标志着地方精英对文化身份的自觉建构。

南宋末年,陈氏十五代祖陈有霖在蓝田书院旁筑乡约堂,使蓝田成为地方文化中心。陈有霖邀邑人欧阳恍,三山好友潘牥、周奕和、王子玉等名士“往来论道”,形成一个活跃的文人社群。潘牥题写“蓝田”二字时,特意选取李商隐“蓝田日暖玉生烟”的诗意,将地理名称升华为充满想象的文化意象。

令人称奇的是,“蓝田”二字题刻上方还凿刻了一个圆球,像是一轮冉冉升起的红日,简直就是一幅“蓝田日暖玉生烟”的生动画面——红日高悬,暖意融融,仿佛能看见石上“玉烟”袅袅升腾!这将诗句中的朦胧意境,转化为了可触可感的视觉符号,让这方摩崖不再是单纯的文字题刻,而是成了一件立体的诗画作品。

上述这段历史,在《蓝田陈氏族谱》“家谱辩真引”中有如下记载:“及元至正中(笔者注:族谱记载有误。应为南宋末年,因为潘牥已于宋淳祐六年,即1246年卒于潭州任上寓所),有霖公创蓝田吕氏乡约,与欧阳恍、三山周奕和、潘牥往来论道,嘉我祖有霖公之为人,因赠曰蓝田,镌于烟堆山大石上,犹镌三山进士潘牥书,何可混也。”虽族谱将时间误记为元至正年间,但明确了题刻的文化背景与价值。明崇祯年间裔孙陈新宇的辨析,更体现了陈氏族人对这段历史的珍视与坚守。

金钟山的自然形态与人文寓意形成奇妙的共生关系。此山俗称烟堆山,七块叠石中有一块形如母鸡,其余六块形如小鸡,与陈氏繁衍七支衍脉的传说完美呼应。这种“天人感应”的叙事,使金钟山成为陈氏家族的风水山。陈氏祖厅正对着这座风水山,族人约定“山麓数百米方圆内不得见高楼大厦,不得阻挡视线,连粪桶之内的污秽物也不得摆放或倾倒在金钟山的视线内”。这种对自然的敬畏之心,使潘牥题刻连同上方的红日凿痕,得以在700年间免受人为破坏,完整保存至今。

(三)

蓝田村的地理环境为潘牥题刻提供了独特的审美语境。据记载,蓝田“村居西偏有仙峰山,东南卧牛山。西南山形如马驰者,为天马山。北向积水渊……还有峰尖如覆钟状的金钟山等”,丰富的自然景观为文人创作提供了灵感源泉。文人雅士从中评选出“仙峰朝旭、髻石晴云、卧牛钟秀、天马朝元、真元福地、炉石御屏、董湖夜月、徐井夏泉、鸿山牧唱、鹦岭樵歌”十景,构成一个诗意栖居的空间。

“炉石御屏”一景与潘牥题刻关系尤为密切。陈坦然创建的蓝田书院虽已坍毁,但遗址与乡约堂、摩崖石刻形成一个文化三角。书院是教育传承的场所,乡约堂是道德教化的中心,摩崖石刻则是文化认同的符号,三者共同构建了蓝田的文化基因。潘牥的题刻连同那轮红日,将自然山水、人文建筑与宗族记忆巧妙串联。金钟山的晨雾中,红日凿痕与真实朝阳交相辉映,“蓝田”二字在光影里若隐若现,让“炉石御屏”的雄奇与“蓝田日暖”的温润融为一体,使金钟山成为“形神兼备”的文化地标。

“董湖夜月”“徐井夏泉”等水景与“蓝田日暖玉生烟”的意境形成微妙呼应。在湿润的闽地气候中,清晨的金钟山常被薄雾笼罩,岩石上的红日与“蓝田”二字在烟霞中相映,宛如李商隐诗中的仙境;而董湖的月色、徐井的清泉,又为这份诗意增添了灵动的水汽,仿佛“玉烟”遇水而化,浸润着整个村落。这种自然景观与石刻意象的互动,让题刻成为一首“活的诗”,持续强化着地方文化的凝聚力。

潘牥的文学创作与蓝田十景的审美趣味高度契合。他的诗注重意象营造与情感表达,如《春花秋色》中对自然景物的细腻观察。这种审美取向使其题刻不仅是简单的文字记录,更是对蓝田山水精神的艺术提炼。金钟山的摩崖石刻由此成为沟通文人审美与乡土文化的桥梁,使“蓝田”从一个普通地名升华为独特的文化品牌。与陕西蓝田以产玉闻名不同,福州蓝田的“玉”更多存在于那轮红日、那方题刻与那片烟霞中,是精神层面的“美玉”,这使得潘牥的题刻更具象征意义。

(四)

七百多年的时光流逝,潘牥题刻经历了无数自然与历史的考验。“蓝田”二字依然清晰,上方的红日凿痕虽经风雨侵蚀,轮廓却依旧可辨,唯有“三山潘牥书”五字风化稍显严重。物质载体的脆弱与文化记忆的坚韧形成鲜明对比。这种“部分缺失”的状态,为石刻增添了历史沧桑感,也提醒着人们保护文化遗产的重要性。令人欣慰的是,2019年,潘牥题写的“蓝田”摩崖石刻已被列为长乐区不可移动文物(一般文物),正式纳入现代保护体系。

值得一提的是,陈氏族人的传统禁忌也为当代文物保护提供了有益启示。“祖厅面对的山麓数百米方圆内不得见高楼大厦”的古训,与现代文物保护“建设控制地带”的理念不谋而合;“不得摆放或倾倒污秽”的规定,则体现了对文化地标的深层尊重。将这些传统习俗与现代保护制度相结合,既能保护石刻本体,也能维护“红日映题刻、烟霞绕钟山”的整体意境,形成更具生命力的保护机制。

潘牥题刻的文化意义在当代不断延伸。作为福州地区少见的南宋文人摩崖遗存,它填补了长乐蓝田村地方文化史的空白。作为“蓝田种玉”理想的物质载体,那轮红日与“蓝田”二字共同诉说着对美好品格的追求,为乡村文化振兴提供了精神资源。作为跨越七百年的“文化契约”,它见证了中华文化的连续性。在金钟山的云遮雾障里,“蓝田”二字、红日凿痕与陈氏宗亲的记忆相互交织,实现了真正的“石上不朽”。

日上中天,金钟山的岩石被染成温暖的赭红色。这块普通的岩石,因文人题刻与艺术凿痕而成为长乐蓝田村不朽的文化地标,潘牥也因这方“诗画合一”的石刻,在蓝田获得了长久的生命。从南宋的“往来论道”到当代的文物保护,从“蓝田日暖”的诗意到“乡村振兴”的实践,摩崖石刻如同一条文化基因,在闽地山水间代代相传。

石上的烟霞或许会消散,但那轮“红日”“种玉”的理想与文人的风骨终将永恒。

《福州晚报》(2025年11月16日 A06版 闽海神州)