作者:吕南勋 文/图

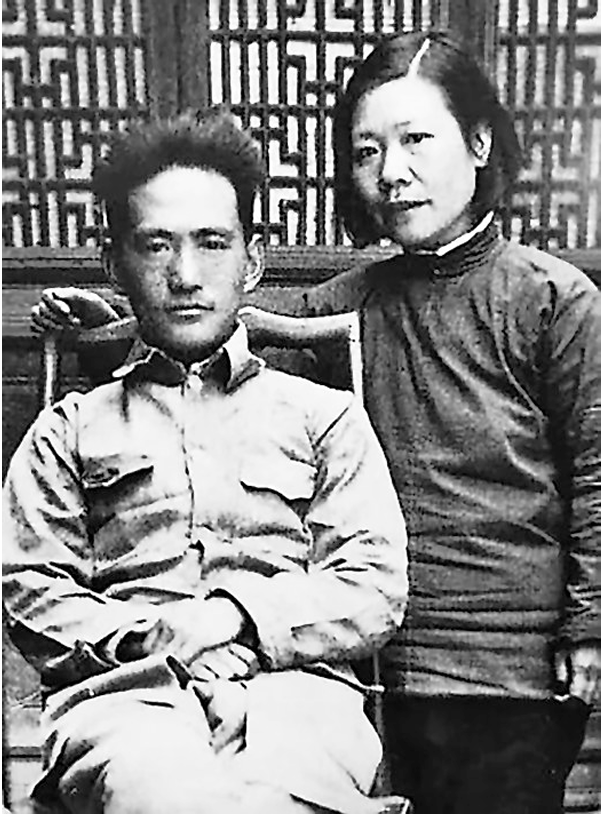

革命战争年代的刘建勋、陈舜英夫妇。

福州闽江的潮声,曾见证无数仁人志士的家国情怀。陈舜英是从榕城书香门第走出的女性,在烽火硝烟中成为全民族抗战时期我党首位女县委书记,又在新中国成立后为妇女解放事业倾尽心血,用一生书写了共产党人的初心与担当。她的人生轨迹,恰如闽江奔涌的浪花,在时代长河中留下了璀璨印记。

书香门第走出的不凡女性

1912年的福州,闽江如练,古榕垂荫。在城内一座古朴的宅院里,陈家迎来了一个女婴。这个被取名“舜英”的孩子,诞生于一个深受西学熏陶的知识分子家庭。父亲作为清朝最后一批官派留日学生,不仅带回了民主思想,更与林觉民、方声洞等“黄花岗七十二烈士”过从甚密。

3岁丧母的陈舜英,在祖母的蒲扇和闽剧故事中长大,家中长辈皆是饱学之士,对她的教育倾注了心血。《诗经》的“关关雎鸠”与《左传》的“多行不义必自毙”在她耳畔回响,《红楼梦》的细腻与《西游记》的奇幻在她心中生根。长辈们常坐在庭院的荔枝树下,给她讲述林则徐虎门销烟的壮举、严复译介西学的艰辛,这些故事在她心中播下了家国情怀的种子。

陈舜英10岁随父迁居到繁华的北平。1931年,她获得了进入北平大学的机会。在学校,陈舜英接触到了各种各样的人,他们来自全国各地,有的是家境富裕的子弟,有的是家境贫寒的学子。尽管大家背景各异,但“为中华之崛起而读书”的理想信念,成为彼此共鸣的心声。在他们的影响下,陈舜英的思想逐渐成熟,她渴望为民族的独立和尊严作出自己的贡献,她常对同学说,我们福州人有“七溜八溜不离福州”的恋乡情结,但国家危难时,更有“埋骨何须桑梓地”的使命担当。

1934年,临近毕业的她赴日本实习,这成为她革命生涯的转折点。在东京,她真切地感受到国力衰弱带给国家和民族的屈辱。她深刻地意识到,不能只做一个旁观者,必须为国家的兴亡出一份力。这位本可赴美深造的福州姑娘,撕毁了留学申请,以“闽江的潮水养育我,太行的烽火召唤我”的爱国情怀毅然回国,投身到抗日救国的时代洪流之中。

1936年,陈舜英辗转抵达河北深县,担任女子职业学校教员,在教学的同时,她广泛组织学生参加抗日救亡活动。

太行烽火中涌现的巾帼女杰

1937年卢沟桥事变的炮声将陈舜英推向了抗日前线。她随学校西迁太原,继续坚定地组织抗战宣传。8月,她光荣加入中国共产党,在入党申请书上按下的红手印,浸染着闽江女儿的赤诚。

根据组织安排,陈舜英加入山西牺牲救国同盟会,承担起对党内干部培训工作,并积极组织农民成立自卫队与农民协会,增强党对地方的影响力。她与当地群众建立了深厚的感情,用她的智慧和勇气,领导并参与当地的抗日武装斗争。

1938年初的一天,日军突然对辽县进行了猛烈轰炸,牺盟会遭到重创,多数建筑都被炸毁,特派员在轰炸中英勇牺牲。混乱和危险中,陈舜英冷静地指挥人员进行撤离,亲自带领民众有序转移。因为她的果敢和英勇,有效减少了人员和物资的损失,赢得了人民的尊敬和信赖。

3月,26岁的陈舜英迎来了人生中的重要时刻,她被任命为中共辽县(后改为左权县)县委书记,成为全民族抗战时期我党首位女性县委书记。在她的领导下,辽县形成了“人人谈抗战、个个想救国”的浓厚氛围,成为华北抗日的一个重要据点。

陈舜英的工作得到了上级的高度认可。1939年的春天,她被调往另一个前线——榆社县任县委书记。在那里,她每天都会走过崎岖的山路,与村民进行深入的交谈,动员他们参加反抗日寇的斗争。

在此期间,她遇到了武乡县委书记刘建勋。两人因共同的事业和理想走到了一起。经组织批准,两人结为革命伴侣。

1939年冬天,陈舜英调到中共武乡中心县委任组织部部长。1940年,日伪军突袭武乡,在乡亲们的帮助下,她和刚出生的女儿躲进一个隐蔽的地窖。但在这个潮湿、黑暗的环境中,女儿没能坚持多久就夭折了。她没有沉浸在伤痛之中,而是继续前行,为国家和人民而战。

1941年,她受训于北方局党校,毕业后赴晋察冀边区政府担任妇救会主席组织支援前线,直至抗战的最后胜利。解放战争期间,她活跃在华北地区从事妇女运动和地方政权建设,成为华北解放的亲身见证者。

妇女解放运动的杰出先驱

1949年10月1日新中国成立后,陈舜英毅然担负起妇女解放事业的重任。她在湖北主导建立了全省各级妇联组织,推动《婚姻法》宣传落实,废除封建包办婚姻,组织妇女参与各类生产劳动。她深入武汉三镇及农村,培养了首批女性农会干部,使湖北成为中南地区妇女解放的示范省。1950年,她担任湖北省妇联主任兼省委妇委书记,开展妇女识字班运动;她还领导创办了湖北省女子职业学校(今武汉女子职业学院前身),开设纺织、护理等专业,培训妇女就业技能。

1952年,她担任中南地区妇联主任,制定《中南地区妇女工作纲要》,统筹湖北、湖南、河南、江西、广东、广西六省妇女工作,推动跨省妇女权益政策协调。她建立“妇女互助组”推广新式农具,推动农村妇女参与土改,建立中南地区妇女干部培训体系,组织边疆地区少数民族妇女工作,首创“妇女代表常任制”,被全国妇联推广。

1954年,陈舜英调任北京,主持新中国首所妇女干部学校(现中华女子学院前身),编写《妇女工作方法论》教材,首创“理论+基层实践”培训模式。她亲自授课,组织学员深入工厂、农村调研,培养出如林巧稚(著名妇产科专家)、郝建秀(全国劳动模范)等一批杰出女性。

从1953年起,陈舜英连续三届当选全国妇联执委,参与制定《中华人民共和国妇女权益保障法(草案)》,提出“男女同工同酬”“农村妇女经期劳动保护”等提案,推动劳动部出台专项政策。

1956年,她调任广西省委妇委书记,推动“壮汉妇女团结运动”,在百色、河池等地建立壮文扫盲班,培养大批壮族女干部。1958年广西僮族自治区成立时(后改为广西壮族自治区),她主导制定民族地区妇女发展规划,扶持壮锦、绣球等民族手工业,使少数民族妇女年均收入大幅增长。

1961年,因长期积劳成疾,陈舜英主动申请转向纪检与政协工作。1966年,陈舜英被下放到农村。十一届三中全会后,陈舜英恢复名誉。她不顾病痛折磨,主持整理河南妇女运动历史档案,完成《豫西妇女抗日斗争史料汇编》的编纂。1982年病逝前,陈舜英将毕生积蓄5000元托付河南省妇联,定向救助豫东灾区失学女童。这笔捐赠成为1986年成立的河南省妇女儿童发展基金会的创始资金之一。

陈舜英用一生诠释了闽都女性的道义担当,正如《福州市名人录》评价:“她是闽都女性‘柔肩担道义’的典范,用半生心血书写了中国妇女解放的时代答卷。”陈舜英丈夫刘建勋曾任河南省委第一书记,1983年去世。夫妻俩将毕生精力都奉献给了党和人民的事业。

值得一提的是,在陈舜英家族中,女性革命者的光辉形象不止她一人。她的妹妹陈舜玉是晋察冀边区第一位抗日女县长,解放后先后在全国妇联、教育部、农垦部担任重要职务;堂妹陈舜瑶,抗战时期担任过周恩来总理的书记员,解放后任清华大学党委副书记、甘肃省委宣传部副部长等职务,丈夫宋平是中共十三届中央政治局常委。“陈家三姐妹”以各自的奋斗,诠释了共产党人的初心使命,这是一个令人敬佩的革命家族。陈舜英的一生,是闽都女性‘柔肩担道义’的生动写照,更是中国妇女解放事业的璀璨篇章。

《福州晚报》(2025年11月24日 A07版 闽海神州)